作者|贾拥民

均衡研究所学术顾问

浙江大学跨学科中心特约研究员

日前,中办、国办发布《育儿补贴制度实施方案》,立即成为热点。

《育儿补贴制度实施方案》规定,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满3周岁,其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。根据该方案,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税。在最低生活保障对象、特困人员等救助对象认定时,育儿补贴不计入家庭或个人收入。

事实上,自从中国共产党在二十届三中全会的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出“建立生育补贴制度”以后,特别是2025年政府工作报告明确要“发放育儿补贴”之后,社会上对国家层面的生育补贴政策早就已经有了相当高的预期。

现在实施方案落地了,社交媒体上一些网友又称,一年3600元,不够养孩子啊。算满3年,一共10800元,有人会为了这么一些钱去生育一个孩子吗?“那样做,不是为了得到一勺子醋,而去买了一盘饺子么?”甚至有人调侃称,除非给我送房子,我才会生。

这次发放育儿补贴,是政府拿出“真金白银”补贴育儿家庭,也是我国首次对居民发放普惠式现金补贴,意义当然不可小视。一般估算,全国每年将有两千多万名婴幼儿可以领取到现金补贴。有论者强调,育儿补贴是一项“投资于人”的重大政策举措,充分体现了国家对保障和改善民生的高度重视。

那么,为什么还会有这么多的人“不领情”呢?下面就来简要地分析一下其中的原因。

地方性补贴政策,拉高了大众的预期

根据有关方面的统计,截至2024年11月,已经有23个省份的不同层级政府出台了生育补贴政策,其中有3个省份已经实现省级层面的政策覆盖。

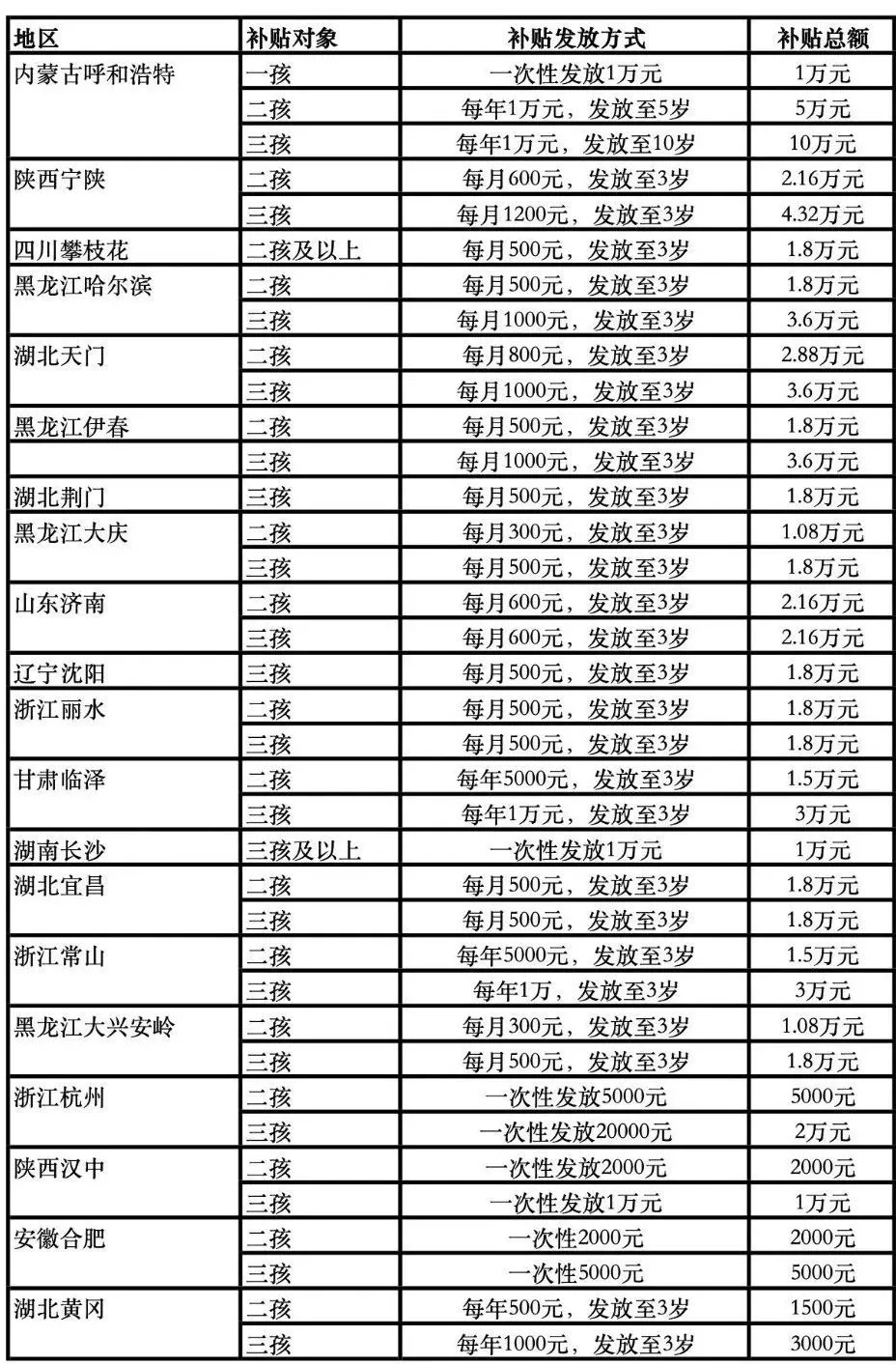

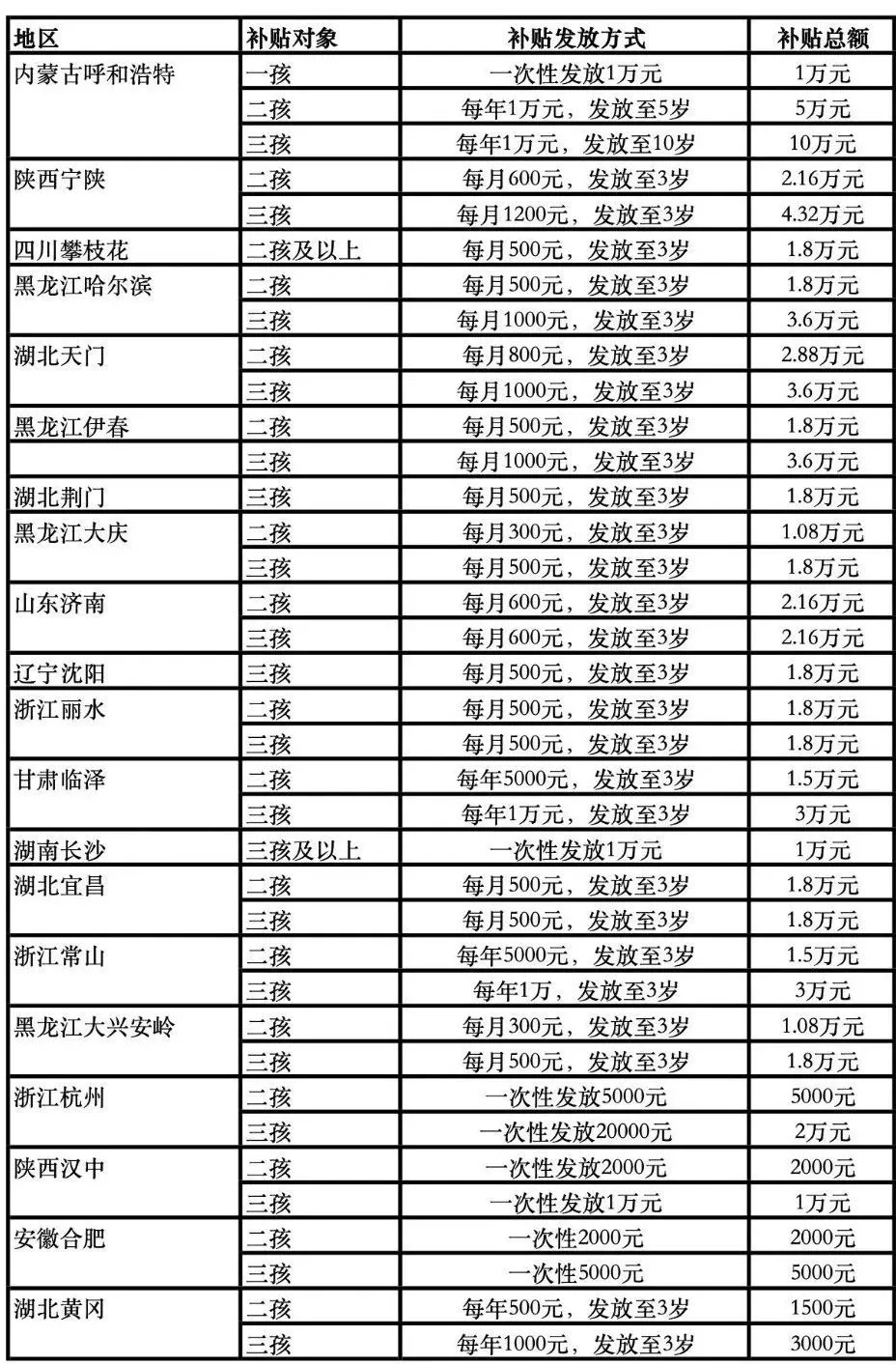

虽然此前各地出台的育儿补贴方案往往针对二孩及以上,很少有地方政府将一孩纳入补贴范围,但是相比较而言,此前各地出台的育儿补贴标准大多高于现在落地的全国补贴标准,而且有不少地方的政策也已经将一孩纳入了补贴范围。

例如,内蒙古自治区呼和浩特市的补贴方案是:一孩,一次性补贴1万元;二孩,每年发放1万元,持续至5岁,总额5万元;三孩,每年发放1万元,持续至10岁,总额10万元。这个力度高于全国标准。

陕西省宁陕县的补贴标准是:二孩,每月600元,发放至3岁,总额2.16万元;三孩,每月1200元,发放至3岁,总额4.32万元。

黑龙江省哈尔滨市的补贴标准是:二孩,每月500元,持续3年,总额1.8万元;三孩,每月1000元,持续3年,总额3.6万元。

湖北省天门市的补贴标准是:二孩,每月800元,持续3年,总额2.88万元;三孩,每月1000元,持续3年,总额3.6万元。(该市还补贴“房票”。)

黑龙江省伊春市的补贴标准是,二孩,每月500元,持续3年,总额1.8万元;三孩,每月1000元,持续3年,总额3.6万元。

以上列举的若干地方政府对二孩及以上的补贴标准,均高于此次出台的全国标准。事实上,已经出台补贴政策的其他地方,对二孩及以上的补贴,只有少数不比全国标准高。

尽管此前很少有地方政府对一孩进行补贴(内蒙古自治区呼和浩特市是一个突出的例外),但是对二孩及以上的补贴,已经大幅拉高了人们对全国补贴政策的预期。所以当全国补贴方案落地之后,固然是预期兑现,但许多人产生“不过如此”的感慨。(详见附表。)

附表:各地出台的生育补贴政策(不完全统计,有些地区另有房票等其他形式的补贴,未列出)

社会抚养费与育儿补贴,怎么算合理?

传统看法是,父母或长辈对生儿育女更加重视也更加急切,他们也是“催生”“催婚”的重要力量,有意思的是,朋友圈和社交媒体上,父母辈对此次育儿补贴政策的反应也不是非常热烈。

他们中有些人持这样一个观点:以前我们多生一个,罚得挺凶,现在要我们多生几个,只给这么点钱?

当然,生育是个人和个体家庭的决策,也许不应该把责任推给政府,但是这种说法反映了不少人的感受。对新生儿补贴三年、每年3600元这个标准,到底是根据什么依据确定的?

计划生育时代,城市地区普遍实行独生子女政策,农村地区普遍实行“一孩半”政策(即头胎是女孩可生二胎,头胎是男孩不准生二胎),当时官方要求,“法律规定超生者必须缴纳社会抚养费,不是罚款,而是超生者对社会进行的经济补偿。因为,多出生人口侵占了较多的社会公共资源”。那么,社会抚养费的征收标准是什么呢?

提前生育(含婚前生育、未满生育间隔期生育、符合再生育条件未经审批生育):按双方上年收入总额的60%-1倍征收。

多生育一个子女:按双方上年收入总额的2-3倍征收。

多生育第二个子女:按双方上年收入总额的4-6倍征收。

多生育第三个及以上子女:从重征收。

婚外生育:按双方上年收入总额的4-6倍征收。

非法收养:比照上述标准征收。

(收入界定:以上年统计部门公布的数据为准,若当事人年收入低于标准,按统计标准征收;高于标准则以实际收入倍数征收。 流动人口:按户籍地标准执行。)

以上标准依据《社会抚养费征收管理办法》及地方实施细则制定,具体执行可能因地区差异有所不同。

有人据此认为,既然当年的“社会抚养费”是根据当事人收入(或当事人所属户籍地的人均收入)的若干倍来确定的,那么现在的补贴也应当如此。显然,《育儿补贴制度实施方案》规定的补贴是达不到当年的社会抚养费的标准的。

育儿补贴不能落入“拉动消费”的叙事陷阱

不管怎么说,由中央政府在全国层面上对所有新生儿发放育儿补贴,尽管金额不如一些人预期高,都是一件极具象征意义的事情。

首先,从人口政策来说,“只要生了孩子国家就会发钱”,表明国家的人口政策彻底转向了鼓励生育和支持生育,这一政策惠及千家万户,不仅可以增进民生福祉,同时也是“投资于人”的重要措施。

其次,这意味着,国家层面已经真正认识到了我国最严峻的问题之一是“孩子太少了”,这是未来生育观念以及相应的预期的变化的第一步。

最后,这代表着在人口和生育政策领域,计划的成分基本完全消失了。此前各地出台的鼓励生育政策,仍然区分一孩、二孩、三孩,仍然带有计划生育的色彩。相比之下,这次补贴,由于不再区分一孩、二孩、三孩及以上,已经没有这种色彩了。

最后这一点其实非常重要,因为这意味着将生育的自主决策权完全归还给个人,国家即便要鼓励生育,也就应当以这一点为基础和出发点。因此,对于这项育儿补贴政策的宣传和解释,也许本来应该将重点放在这个基点上。

遗憾的是,不少媒体很快就将这项补贴政策纳入了“拉动消费、促进经济”的叙事框架。许多人马上开始计算:全国每年大约有两千万孩子可以收到补贴,那么可以释放多少千亿的消费,进而拉动GDP多少个百分点……

这样一来,也就把生育孩子这件事情彻底纳入了经济计算。而一旦进行经济计算,任何人都会发现这点补贴是远远覆盖不了成本的。

根据《中国生育成本报告2024》,中国家庭(不包括港澳台地区),0-17周岁孩子养育成本平均为53.8万元,其中,上海、北京、浙江为养育成本最高的三个地区,分别高达101万元、93.6万元和85.5万。三年补贴1万多元,怎么够呢?

上面提到的还只是养育孩子至17周岁的成本,还有未来接受教育和恋爱、结婚并生育再下一代的成本呢?所有这些,在很大程度上也都需要父母来支付部分费用的(或给予支持的)。

无论如何,要让本来不想生孩子的人生孩子,从成本计算的角度去说,这些补贴确实是不够的。进一步,人们会质疑,补贴三年、每年3600元这个标准的确定,既然不是根据育儿成本确定的,那么是根据“财政可以承受的限度”确定的吗?抑或是根据“拉动经济”的数额来确定的?那样的话,这种感受反而会影响生育动力。

所以,计算生孩子能多大程度上促进经济,这既不合理,也不现实。生育,终究是一个个人和家庭选择的权利。