今天(11月2日),2020粤港澳院士峰会暨第六届广东院士联合会年会拉开帷幕,上百位院士专家集结松山湖,助力大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设。这是粤港澳院士峰会第三次落户东莞,也是第一次落户松山湖科学城,这对于松山湖而言,既是“认可”也是“担当”。大湾区综合性国家科学中心是我国建设的第四大综合性国家科学中心。今年7月,松山湖科学城正式获批纳入大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设。针对于此2020院士峰会设计了松山湖科学城系列活动——综合性国家科学中心松山湖科学城发展战略咨询座谈会、走读松山湖、松山湖科学城之夜。

在中国科学界中,两院院士群体代表着科学技术的最高水平;而综合性国家科学中心,处于国家创新体系金字塔的塔尖,是代表国家参与全球科技竞争与合作的核心力量。院士论道松山湖,助力大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设,松山湖科学城的魅力凸显,正聚焦着海内外越来越多的目光。

有人会问:松山湖科学城究竟有什么魅力?吸引这么多顶级“大咖”?下面小编为你细细梳理。

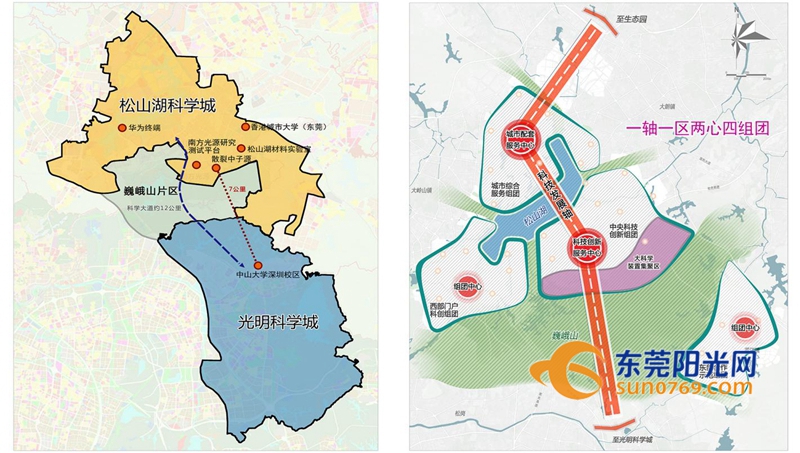

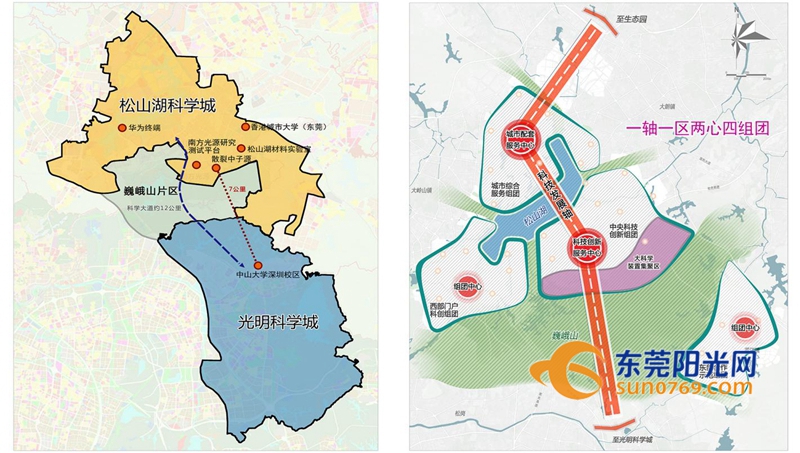

▲松山湖科学城区位示意图、空间结构图

★建设具有全球影响力的原始创新高地

为加快推进松山湖科学城建设,东莞正着力完善《松山湖科学城发展总体规划》《松山湖科学城科学功能规划》《松山湖科学城国土空间规划》三大规划,争取年内出台或形成送审成果。近期召开的中国共产党东莞市第十四届委员会第十一次全体会议,审议通过了《关于加快推进大湾区综合性国家科学中心先行启动区(松山湖科学城)建设的若干意见》,提出围绕重大原始创新策源地、中试验证和成果转化基地、粤港澳合作创新共同体、体制机制创新综合试验区四个定位,聚焦新材料、信息、生命领域,建设具有全球影响力的原始创新高地,进一步明晰了松山湖科学城的行动纲领,并加大对科学城建设的支持力度,为科学城的建设提供政策保障。

▲中国散裂中子源

★大科学装置呈聚集态势

随着松山湖科学城基础研究领域的拓展,一系列重大原始创新问题都呼唤着更加先进的研究手段。中国散裂中子源的投入运行,对满足国家战略需求和支撑国际科技前沿研究具有重大意义。投入运行短短两年的时间,不少科学家已经利用中国散裂中子源在科学创新研究中取得了重要成果。在在中国散裂中子源引领下,一系列大装置正在加快推进。

▲中国散裂中子源航拍

散裂中子源高效运行。2019年散裂中子源超额完成了开放运行任务,全年提供用户机时4576小时,超过了美国散裂中子源和日本散裂中子源的实际运行时间;束流功率从50kW提高到100kW,提前一年半达到工程设计目标,实验效率和数据质量得到显著提升。自从2018年建成投入使用以来,中国散裂中子源通过服务全球用户,已经完成超过200项原创性课题研究。今年7月,中科院正式向国家发改委提出散裂中子源二期的立项申请,散裂中子源二期工程将束流功率提高到500kW,新建11台谱仪和实验终端,将大幅度提高综合性能。

南方光源研究测试平台动工建设。2019年9月,投资约5.87亿、占地约192亩的南方光源研究测试平台项目正式动工,预计2021年完工,将为今后南方先进光源落户提供重要的科学和工程技术支撑,同时也标志着松山湖科学城从单个大科学装置加快向大科学装置集群进发,将带动更多高端创新要素在科学城集聚。

此外,第三个新型的光源大科学装置正在谋划推进中,将与南方光源和散裂中子源形成互补效应,进一步提高我国在基础研究领域的创新能力,推动多学科运用与交叉。

▲松山湖材料实验室

★建设一流实验室和科研机构体系

松山湖材料实验室成立于2018年,是广东省首批启动建设的四家省实验室之一,由中科院王恩哥院士担任实验室理事长,致力于打造成为具有国际影响力的新材料研发基地、未来国家物质科学研究的重要组成部分、粤港澳交叉开放的新窗口及具有国际品牌效应的粤港澳科学研究中心。目前一期工程(第一批)已于去年6月正式动工,预计今年年底完工。#p#分页标题#e#

松山湖材料实验室四大核心板块布局基本完成,明确了10大研究方向,获批国家自然科学基金、国家重点研发计划、广东省重点研发计划等各类国家、省级项目40多项;发表高水平论文超过330篇,其中在《Nature》上刊发7篇。汪卫华院士团队的研究成果“基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃”入选国家科技部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)发布的“选国家科年中国科学十大进展”。陈小龙团队的“陈小龙团2Se2超导体的发现”论文入选美国《物理评论B》里程碑式论文;于杰教授团队研制的新型纳米纤维滤材为科研抗疫打开新思路。实验室已孵化了19家产业化公司,分布在松山湖、塘厦、大岭山等镇街(园区),科技成果开始进行产业化。

▲松山湖科学城

东莞已经成立有中国科学院云计算产业技术创新与育成中心、广东华中科技大学工业技术研究院等30多家新型研发机构,大部分集中在松山湖科学城。与此同时,松山湖科学城正推进建设粤港澳中子散射科学技术联合实验室、材料科学用户实验设施、大科学智能计算数据中心、中子治疗技术探索设施、大湾区电镜中心等一批重点项目,抓紧布局前沿交叉研究平台、科技基础支撑服务平台,加快形成大科学装置与前沿技术攻关链式协同,为产业关键技术突破提供支撑,催生更多从“家新到“家新的重大创新成果。

★推动新型研究型大学建设

筹建湾区大学。东莞在松山湖和滨海湾新区分别安排土地,采取“一校两区”的方式,以国际化视野、双一流标准筹建湾区大学,目前已经制定了《湾区大学建设规划方案》。

建设香港城市大学(东莞)。已安排松山湖科学城523亩土地用于校区建设,总投资超30亿元,目前正在抓紧开展前期工作,预计明年初动工建设,计划在2023年开始招生。

东莞理工学院建设新型高水平理工科大学示范校。东莞理工学院参与承建散裂中子源的用户谱仪;与松山湖材料实验室共同建设材料科学与工程等重点学科;近五年,共引进海内外高层次人才、优秀青年博士、博士后等近700人,双聘、特聘、柔性引进院士14人。在2020中国大学综合实力排名中,东莞理工学院提升至第183位,较2015年快速提升了223位。

▲散裂中子源院士及高端科技人才团队

★科创要素加速集聚

科学城承担重大课题和学术交流活动明显增多。在2019年首批广东省基础与应用基础研究重大项目中,东莞的科研机构主承担或参与承担项目共4项,占全省立项数30.7%,居全省第3位。东莞理工学院的“重大自然灾害监测预警与防范”项目获得国家重点研发计划立项;松山湖材料实验室的“高能量密度二次电池材料及电池技术研究”项目获得国家重点研发计划;广东复安科技发展有限公司与复旦大学合作,整合沪京粤产学研用建设团队共同申建光子安全国家技术创新中心……越来越多的国家、省重点科研课题在松山湖立项。

高端人才团队加速集聚。目前散裂中子源已聚集包括陈和生院士在内300名高端科研人才常驻东莞工作。松山湖材料实验室已引进包括王恩哥院士、赵忠贤院士、汪卫华院士在内的10名海内外院士、24个创新样板工厂科研团队,集聚双聘和全职科技人员超过700人。松山湖各新型研发机构和科技企业还集聚了55个由海内外知名院士、长江 学者、学术领军人才作为带头人的省市创新科研团队,其中活跃着甘子钊院士、李国杰院士、王占国院士、方滨兴院士等一批院士团队的身影。

▲华为终端总部

大型科技企业加强布局。华为机器、华为终端总部等先后在松山湖落户。Google、Linux基金会、BAT等世界级知名科技互联网公司加速汇聚;中国电声行业龙头歌尔股份、全球领先的手机ODM公司华勤通讯加强在松山湖布局。目前松山湖已经形成了年产值规模超过5400亿元、以高端电子信息为代表的“4+1”现代产业体系,培育引进了高新技术企业300多家,规上企业产值超千亿企业1家、产值超百亿企业3家、产值超50亿企业4家、产值超10亿企业4家。

▲华为溪流背坡村#p#分页标题#e#

★相关链接

松山湖科学城

松山湖科学城总规划面积90.52平方公里,涵盖了松山湖高新区、大朗镇、大岭山镇、黄江镇1园3镇,与规划面积99平方公里的深圳光明科学城直接相连,共同构成了190平方公里先行启动区的主体。松山湖科学城已初步规划形成“一轴(串联松山湖科学城和光明科学城)、一区(大科学装置集聚区)、两心(城市配套服务中心、科技创新服务中心)、四组团(城市综合服务组团、中央科技创新组团、西部门户科创组团、东部合作示范组团)”的空间布局。

2011年,世界第四台、中国首台脉冲式散裂中子源在东莞动工建设。

2017年8月,中国散裂中子源打靶成功获得中子束流。

2018年8月散裂中子源一期建设通过国家验收投入运行,同年底,东莞市委、市政府决定依托散裂中子源等大科学装置及松山湖高新区规划建设科学城。

2019年,结合大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设等实际需要,松山湖科学城确立为东莞参与大湾区科创中心建设的重要举措和落实大湾区科创战略的重大平台,同年,东莞市与中科院达成了“院地合作、所企对接”的模式,全面深化了合作共建松山湖科学城的战略共识,并形成了共建合作协议。

2020年7月,国家发改委、科技部批复同意光明科学城-松山湖科学城片区为大湾区综合性国家科学中心先行启动区的主体,定位为重大设施平台等创新资源集中承载区。这赋予了松山湖科学城承担国家战略性标志性基础研究任务,全面参与国际科技合作与竞争的责任和使命。