[编者按] 据外媒5月25日报道,越南无视本国法律与民众反对,快速推进特朗普家族在河内郊外15亿美元的高尔夫球综合体项目,该项目获得了史无前例的优惠政策,并已超出法律限度。分析人士认为,为阻止特朗普的高额关税威胁,越南需要与美国达成一项贸易协议,以进一步拉进美越关系。为何越南宁愿委曲求全、委身讨好不断索取的美国?

这与美国从20世纪初开始构建起来的国际等级制度密不可分。美国在国际事务中影响力深远,手段远超传统的军事、外交与强制方式,其依赖一套完整等级制度以实现“令行禁止”。美国政治学教授David Lake在新书《间接统治:美国国际等级制度的形成》(Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy)中指出,“间接统治” 体系才是美国维持影响力的关键机制,即美国通过操纵他国国内政治,与利益契合的群体结盟,从而塑造有利的外交政策。

Lake认为,间接统治并非临时干预,而是一种结构化的国际等级形式。它作为权力的“第二张面孔”,改变行为体动机。该理论粉碎了与传统国际关系理论强调“无政府状态”、“主权平等谈判”的错误假设,凸显美国为私利干预他国政治的本质。然而,该体系如今已问题重重,盟友可能趁机牟利,迫使美国加强控制,最终形成明显的等级关系。此外,美国间接统治的成本也越发难以承担,可能推动其战略收缩。更关键的是,美国的间接统治产生两大负面效应:常违背所谓民主承诺支持威权政权;引发广泛反美情绪,甚至滋生恐怖主义。

本文将解析间接统治理论的核心概念,并通过拉美、冷战西欧、中东等案例,揭示美国构建国际等级制度的过程与影响。此外,借助Lake提出的分析框架,对亚太和未来全球局势做简要分析。为便于国内各界了解域外动态、把握形势之变,欧亚系统科学研究会特编写本文,供读者批判性阅读。文章仅代表作者观点。

间接统治:美帝国的百年建构历程

摘译编写|慧诺

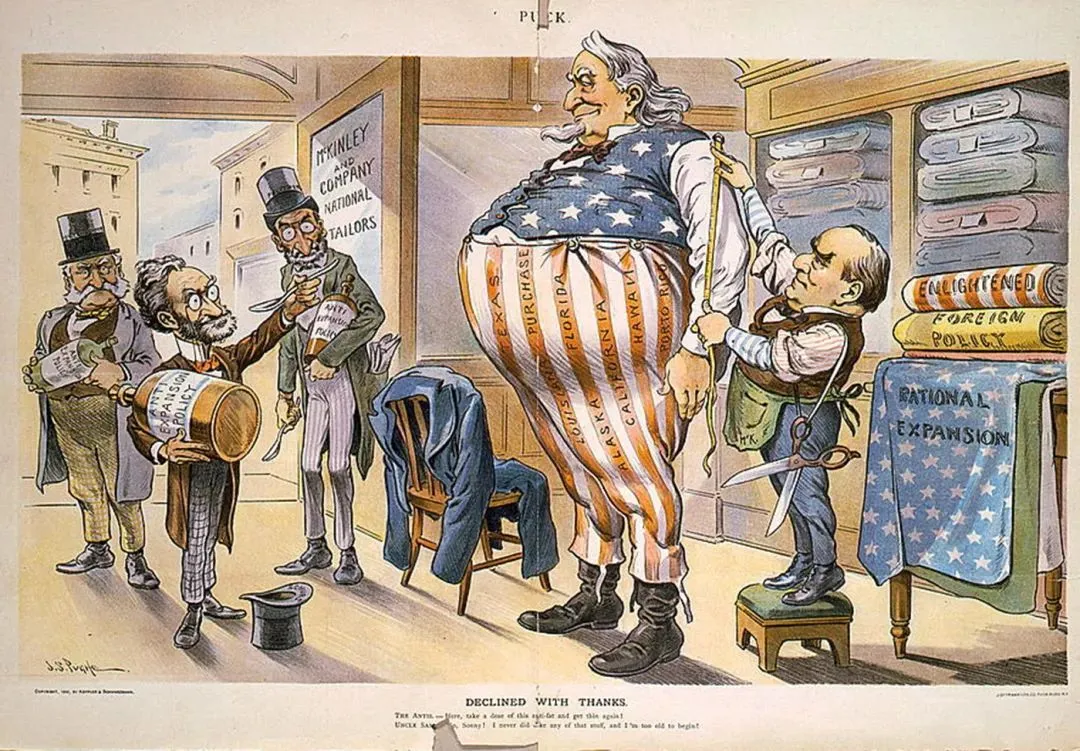

▲ 这幅政治讽刺漫画来自1900年:当时的麦金莱总统为身材肥胖的“山姆大叔”丈量尺寸,以制作更大号的衣服;反对扩张主义者如约瑟夫·普利策等人则兜售“减肥灵药”,却被忽视。彼时,随着美国强化其帝国主义影响力和使命,许多人担心美国会因过度扩张而适得其反。来源:Wikimedia

1 间接统治:美帝国的实际运作模式

过去百年,美国在国际舞台的影响力经久不衰,背后支撑的是一套复杂的间接统治体系。它通过操控他国国内政治、扶持亲美集团,将他国政策导向美国利益,这种“非传统”手段重塑了国际政治生态。

传统国际关系理论聚焦无政府状态、主权平等谈判或国际规范,但美国的间接统治打破常规,构建起结构化的国际等级秩序。作为“权力的第二张面孔”,间接统治改变行为体动机,迫使他国按美国意愿行事,深刻冲击着主权和国际秩序。

间接统治的核心,是美国精准识别并支持附属国的亲美集团。美国为这些政策偏好相近的集团提供政权保障、军事经济援助和政策倾斜,助其增强国内话语权。即便面临本土反对,亲美集团仍能推行符合双方利益的外交政策,形成美国达成目标、集团巩固权力的“双赢”表象。然而,这一体系暗藏危机,亲美集团常出于私利采取机会主义行为,迫使美国制定规则掌控援助,将合作异化为等级关系。

在维持等级秩序时,美国有“国内统治”(不干涉他国)和“直接统治”(战争占领)两种选择。但直接统治成本高昂,如伊拉克战争后,美国深陷巨额军费和民众抵抗泥潭,最终被迫调整策略,间接统治由此成为更“经济”的选项。

间接统治引发两大严重后果:一是违背所谓“民主”承诺,频繁扶持威权政府,当亲美集团依靠专制手段维持统治时,不仅践踏美国宣扬的价值观,更激起民众对当地政权和美国的双重不满;二是极端情况下,反美主义和恐怖主义滋生,中东多国因亲美政权专制统治引发的抗议与袭击,便是典型例证。

从利益结盟角度看,美国在中美洲和加勒比地区扶持亲美势力,换取资源开采权、贸易优惠和军事便利,强化区域影响力。而在推行间接统治时,美国会权衡“治理成本”与“特定资产”——成本越低、特定资产(如石油产业、战略要地)价值越高,美国会更愿意投入。这种逻辑在加勒比财政接管和中东石油保护中体现得淋漓尽致。

面对同盟群体的机会主义行为,美国制定了多重控制机制。援助模糊化、分阶段发放且与行为挂钩,军事装备绑定零部件供应和维护服务,全方位限制附庸国自主性,确保其政策服务美国利益。

间接统治对附属国国内政治影响复杂:亲美精英集团掌权易引发专制争议,激起反美情绪;若亲美集团代表多数民众,虽能获得一定合法性,但仍面临边缘化群体的反对。间接统治理论揭示,当主导国与附属国政策偏好冲突时,这种隐蔽操控便成为维持霸权的策略选择,也为理解国际政治中的权力博弈提供了新视角。

2 小试牛刀:在“拉美后院”首次构建“非正式帝国”

20世纪初,美国在加勒比与中美洲逐步巩固影响力,这一过程正是“间接统治”的典型案例。在此阶段,美国通过经济扩张与战略控制,从区域强国蜕变为国际等级体系中的主导者,而这一转变往往以牺牲附属国的社会发展与民众福祉为代价。

此时期美国在该区域的核心目标是经济扩张——为本土蓬勃发展的工业与农业剩余产品开拓市场,并寻求资本投资机遇。19世纪末“第一次大萧条”(1873-1896年)的经济低迷,进一步推动美国政策制定者与商界精英将目光投向南方新经济前沿。尽管美国国内存在地区分歧(如南方农业集团与加勒比农产品竞争),但东北部及中西部的主导力量始终倾向海外扩张。

在加勒比与中美洲国家内部,土地精英与普通民众(农民、雇佣劳工)形成鲜明对立:前者多为殖民后裔,致力于农业商业化、扩大蔗糖、烟草等出口种植园经济,并融入全球市场,其利益与美国目标大致契合;后者则因种植园扩张失去土地、被迫接受苛酷劳动条件,其对土地权益与生存的诉求与精英及美国的商业化路径直接冲突。莱克强调,当地精英虽掌握国内权力,却忌惮民众反抗,而美国的间接统治支持使其能更激进地推进商业化。

美国在该区域推行间接统治的动力,因巴拿马运河这一关键资产显著增强。1901年《海-庞斯福特条约》使美国获得运河独家控制权,1903年策动巴拿马独立则为运河建设扫清障碍。为保护运河及航线安全,古巴、海地、多米尼加、尼加拉瓜等战略要地被纳入美国非正式帝国版图。

与此同时,美国资本大规模涌入该区域:采矿、种植园(蔗糖、水果)及连接港口的铁路基建成为投资重点。1897-1914年间,美国对加勒比盆地的直接投资增长四倍,证券投资(政府贷款)亦大幅增加。这些高度依赖当地政策的投资,使美国深度介入地区治理,形成“等级秩序刺激投资,投资强化控制”的循环。

美国在美洲维持间接统治的成本相对低廉。主要通过三种方式实现控制:

其一,军事干预保障亲美政权。凭借军事优势,美国常以小规模武力(如护卫舰、陆战队)介入地区事务,镇压反对力量或扶持代理人。莱克数据显示,随着运河等资产重要性上升,干预频率与时长显著增加。

其二,关税让步绑定经济利益。《麦金利关税法案》允许加勒比农产品免税或减税进入美国(如1903年古巴蔗糖关税降低20%),但收益集中于精英阶层,普通劳工未获实质改善。

其三,金融控制渗透主权。在债务危机国家(如欠欧洲列强债务的经济体),美国通过接管海关、任命财政顾问,主导债务偿还,实现对经济命脉的掌控,此为“金元外交”的核心手段。

然而,美国的间接统治也面临多重挑战:精英阶层可能挪用援助巩固个人权力(剥削),派系斗争可能迫使美国卷入不愿介入的冲突,而欧洲列强的经济渗透(如贷款、市场竞争)更威胁美国霸权。为此,美国建立非正式帝国“宪法”:

1901年《普拉特修正案》成为模板,限制古巴外交自主权、允许美国干预内政并租借关塔那摩基地;1904年“罗斯福推论”将门罗主义升级为“国际警察权力”,宣称有权干预“不文明”治理;同时严禁地区国家与欧洲列强缔结紧密同盟,并通过金融监管直接控制债务国经济。

当间接统治失效时,美国以直接军事占领威慑潜在挑战。1912-1933年对尼加拉瓜的两次占领,源于其试图引入欧洲资本修建替代运河,美国通过支持政变、签订《布莱恩-查莫罗条约》确保运河特权,尽管遭遇桑迪诺等本土抵抗,仍强行维持控制;1915-1934年海地、1916-1924年多米尼加的占领,则以防范欧洲势力威胁运河安全为由。

1914年运河通航后,美国对战略要地的控制欲激增,而军事优势使直接统治成为低成本威慑手段。唯一例外是墨西哥,因其体量与革命动荡,美国难以实施深度控制,但其反美情绪亦成为长期挑战。

美国在拉美的间接统治体系催生深远负面影响。为维持与精英阶层的联盟,美国默许甚至支持威权统治,压制劳工运动与政治反对力量,导致该社会参与程度低于北美,镇压更为普遍;普通民众在经济依附与剥削中滋生强烈反美主义,出口增长未能改善其生计,利益被精英与外国资本攫取,这种怨恨成为后续数十年美洲关系的冲突根源;即便受益的精英阶层,亦对美国的金融控制与军事干预日益不满,推动泛美会议确立“不干预”原则,试图挣脱等级秩序。

3 顺水推舟:被西欧盟友邀请进行“帝国统治”

二战后,西欧秩序常被称为“美式和平”,但这并非简单的仁慈或共同价值观的产物,而是美国通过一套精密的间接统治体系积极构建的结果,正如挪威诺贝尔奖委员会前秘书长Geir Lundestad所称的“被邀请的帝国”(Invited Empire)。尽管与美国在加勒比地区的统治方式有所不同,但这种间接统治对塑造西欧政治轨迹并在冷战中使其与美国利益保持一致至关重要。

战后西欧经济崩溃,政治动荡。美国的利益首先是经济复苏和维持和平,随后遏制苏联的目标逐渐占据主导地位,尤其是在朝鲜战争后,欧洲的复苏和一体化被视为对抗共产主义的重要组成部分。然而,西欧各国国内政治派系林立:共产党因战时抵抗而势力强大,尤其在法国和意大利,倾向于莫斯科;社会党/社会民主党主张中立,设想欧洲成为美苏之间的“第三种力量”;保守党/基督教民主党/自由党则倾向于自由市场、经济一体化并与美国结盟,其反共立场与美国冷战目标一致;极右翼势力虽然隐蔽,但也倾向于中右翼政党。

美国担心西欧可能倒向苏联或保持中立,这会使德国变得脆弱,因此积极干预。与在加勒比地区主要以经济资产为主不同,美国在战后欧洲的特定资产主要是军事资产。最初设想的外围海空基地防御战略,在冷战升级和朝鲜战争后转变为纵深前进防御,意味着在西德永久驻扎大量美军并建设庞大的军事基础设施。这些军事资产的巨大投资,使得美国对西欧国家国内政治走向的关注度急剧增加,确保亲美反苏的政府继续执政成为美国的首要目标,从而推动了间接统治的应用。

美国采取了多管齐下的策略来巩固西欧亲美势力。首先是附带条件的马歇尔计划(1948-1951年),提供了约126亿美元的援助,但援助与经济自由化挂钩,受援国必须放松物价管制、稳定汇率、平衡预算、自由化贸易并推行欧洲经济一体化。援助的发放也暗中取决于“将共产党挤出政府”,这加强了保守派和中间派政党的力量。其次,美国为欧洲商品创造出口导向型增长,开放美国市场,并在关贸总协定谈判中接受了不成比例的关税减让,同时积极鼓励欧洲经济一体化,因为一个繁荣、一体化的西欧被认为是抵御共产主义的更坚固堡垒。这种出口导向型增长创造了强大的国内选民基础,其利益与美国主导的开放国际经济紧密相连,从而加强了对亲美政党的支持。

此外,通过北约,美国提供了安全保护伞,威慑苏联并缓和欧洲内部关系,承担了不成比例的国防负担,降低了欧洲国家与美国结盟的成本,削弱了中立主义论点,并释放资源用于国内福利项目,提高了中间派政府的受欢迎程度。大量的军事援助也流向了北约成员国。当间接手段不足时,美国还采取了秘密行动,尤其是在法国和意大利等共产党势力强大的国家。中央情报局资助反共工会、政党、宣传活动和媒体,投入数百万美元影响选举结果,确保亲美反共的政府上台。尽管这些行动的边际效益有时存疑,但表明了美国干预的决心。最终,这些努力成功地改变了西欧的政治中心,使与美国外交政策目标一致的党派和联盟成为“中间派”主流。

西德是美国统治演变的典型例证。盟军在西德的直接统治时间很短,随着冷战加剧,西德对美国的前沿防御变得至关重要。美国的目标是确保一个亲西方的、重新融入并最终重新武装的西德。在西德国内,社会民主党最初倾向于统一和中立,而基督教民主联盟/基督教社会联盟在康拉德·阿登纳的领导下主张与西方结盟。美国越来越倾向于阿登纳和基督教民主联盟/基督教社会联盟。在1953年的选举中,美国积极支持阿登纳,包括高调访问、政策让步以及美国官员的公开警告。基督教民主联盟/基督教社会联盟在1953年赢得决定性胜利,巩固了西德的西方倾向。随着基督教民主联盟/基督教社会联盟牢牢掌握权力,美国可以依赖间接统治。社会民主党最终也进行了调整,接受了市场经济和北约成员国身份。到20世纪60年代,无论哪个主要政党执政,都建立了一种与美国利益相符的亲西方共识。

然而,即使亲美中间派政府执政,美国仍面临潜在的“搭便车”问题,欧洲盟友可能减少国防开支。美国也担心被卷入欧洲的殖民冲突或内部争端,或盟友挑衅苏联。为了控制这些情况,美国对其“被邀请的帝国”施加了非正式规则:盟友应为集体防御做贡献,不能提出独立的对外政策倡议,特别是对苏问题,未经美国批准不能有独立的军事行动。1956年苏伊士运河危机中,美国利用金融杠杆迫使英法撤军,是强制执行这一规则的戏剧性例子。

在执行这些规则时,美国的能力受到限制,因为直接统治成本高昂且不具政治可行性。此外,如果美国施压过大或对中间派政党的支持动摇,欧洲国家可能转向中立甚至亲苏立场,从而瓦解西方联盟,这给了欧洲盟友相当大的回旋余地。戴高乐领导下的法国最公开地抵制美国等级制度,寻求独立的核威慑,退出北约指挥体系,试图建立独立的欧洲安全结构并向苏联示好。美国容忍了大部分这些行为,因为替代选项更糟。但戴高乐的抵抗最终未能瓦解美国等级制度,因为其他欧洲盟友已过于融入美国主导秩序。英国在欧洲是一个例外,因其政策偏好与美国非常接近,积极将美国拉入欧洲领导地位。即便如此,美国也利用金融胁迫来强制执行在利益分歧问题上的合规。

由于美国在西欧的间接统治通常赋权于赢得选举的广泛中间派联盟,因此获得了高度合法性。大多数西欧人接受甚至欢迎美国的领导。反美主义虽然存在,但与加勒比或美洲地区相比并不普遍。美国利用多边机构(北约、布雷顿森林体系、关贸总协定)为欧洲国家提供了“发言权”,并掩盖了等级关系中潜在的不平等,从而先发制之地阻止了一些抵抗。然而,美国始终保留着最终的决策权。

总之,跨大西洋的“美式和平”本质上是一种精心构建的等级制度,而非平等的自发秩序。美国通过战略援助、经济激励、安全保障和秘密行动,培育了亲美政治联盟。这种间接统治体系虽然允许欧洲的所谓民主进程并获得广泛合法性,但其基础是美国的实力以及一套旨在管理盟友机会主义并确保与美国冷战战略利益一致的规则。

4 未完待续:强势干涉中东催生“不完整的帝国”

自1979年以来,美国在中东地区也逐步建立起“间接统治”。然而,由于利益分歧大、治理成本高、受援国趁机钻营以及强烈甚至暴力的反弹,这里只是一个“不完整的帝国”——美国尽管深度介入,却难以实现其目标。

美国与中东主要参与者的利益分歧远超其他实行间接统治的地区。美国的利益包括确保石油和天然气的稳定供应、促进经济自由化(尽管力度不大)、维护地区稳定、打击恐怖主义,以及支持以色列。中东精英阶层(如沙特等石油君主国)则主要关注最大化石油收益、政权生存和维护传统社会结构。非石油国家(如埃及、约旦)的统治者则依靠国家主导发展、庞大的公共部门和外部援助来维持政权稳定。

对当地精英而言,政权生存是首要目标,他们寻求美国支持,但其理想的经济结构、内部治理和地区联盟政策与美国偏好相去甚远。中东民众则普遍渴望财富再分配、更多经济机会和政治自由,强烈的宗教和民族主义情绪使他们反对美国干预、抵制以色列,不认同美国现有政权的支持。这种利益格局导致美国在中东的间接统治效果有限且常常不尽如人意。

然而,美国在中东拥有大量战略资产,驱动其进行必须介入。重要的战略要冲,如霍尔木兹海峡、苏伊士运河和曼德海峡,对全球能源流动和贸易至关重要。为保护这些要冲、支持盟友和投射力量,美国建立了庞大的军事基地网络(例如卡塔尔的乌代德空军基地)。这些基地本身也成为需要保护的特定资产,形成军事介入加深的反馈循环。1979年伊朗革命和苏联入侵阿富汗是重要转折点,促使美国提出“卡特主义”等新政策,巩固了其作为地区盟友安全保障者的角色。

美国通过多种高成本机制支持其中东盟友,包括提供政权安全保障和军事存在,每年耗资数百亿美元,而阿富汗和伊拉克战争在二十年间耗费数万亿美元。美国还向埃及和约旦等非石油国家提供大量军事和经济援助,这些援助增强了政权的强制力,支持了裙带关系网络。此外,美国是该地区的主要武器供应国,向沙特、埃及、阿联酋等国出售先进武器,使受援国依赖美国的零部件、维护和培训。尽管投入巨大,由于利益不一致,美国获得的政策影响力有限,付出了高昂代价却未能实现理想政策目标。

鉴于美国对其安全的承诺,中东盟友有很大的机会主义空间。他们不充分投资自身安全、挪用援助或抵制美国期望的经济改革。他们也可能采取冒险的地区政策,笃信美国会支持他们,例如科威特在1990年前对伊拉克债务的僵硬态度,以及沙特在也门的干预和与伊朗的地区竞争。

对此,美国试图通过不提供铁板一块的安全承诺和控制军事支持来管理这种局面,并设定一些规则(如防止与竞争大国建立安全关系、防止敌对地区霸权崛起、鼓励解决国家间冲突、禁止可能破坏地区稳定的独立军事行动、要求反恐合作),但执行力薄弱。

但美国难以强制执行这些规则,因为其威胁的替代方案代价巨大且缺乏吸引力。直接统治(如阿富汗和伊拉克战争所示)成本高昂且困难重重,而由民众主导的国内政权(如穆斯林兄弟会或哈马斯)上台,其政策可能对美国利益更具敌意。由于这些替代方案都难以接受,中东受援国往往可以有恃无恐地行事,导致美国在中东的“不完整帝国”中,其等级制度受到挑战,收益也有限。

美国在中东的间接统治带来了严重而持久的负面后果。首先,美国支持的精英政权缺乏广泛的国内合法性,实行专制和压迫统治。其次,普遍存在的反美情绪是直接后果,民众认为美国的支持是压迫性政府得以维持的原因。这种敌意并非仅仅是对特定政策的暂时不满,更是对美国在该地区作用的根本性排斥。最后,跨国恐怖主义的兴起直接源自美国的间接统治。当国内政治变革途径被美国支持的压迫性政权堵塞时,一些反对派转而诉诸暴力。基地组织等团体明确将美国(“远敌”)视为支持叛教地方政权(“近敌”)的主要推手。9/11事件后美国发起的“全球反恐战争”,在某种程度上正是其间接统治体系的反噬。这反过来又导致美国为了反恐合作而加倍支持盟友政权,形成恶性循环。

今天,美国在中东的间接统治对华盛顿而言是一种极度不满意的安排。它带来了高昂的治理成本和显著的趁机钻营,却只换取了有限的政策收益。此外,它使美国卷入支持压迫性政权、助长普遍的反美情绪并促成了其试图打击的恐怖主义。美国陷入困境,不愿放弃其等级介入,因为替代方案缺乏吸引力,但目前的“不完整帝国”状态又令其收获甚微。美国现也开始反思,保护该地区战略资产(主要是石油流动)是否值得为此间接统治体系付出如此巨大的代价和负面后果。

5 强弩之末:帝国难将亚太并入“最后边疆”?

美国在亚太地区的影响力主要通过正式联盟、深度经济相互依存以及在所谓“民主”或“民主化”国家中培养亲美倾向来实现,这与美国在加勒比海的干预或在中东对专制精英的直接支持有所不同。然而,中国的崛起深刻影响了美国在亚太地区的领导地位,成为一个强大的替代力量,并对美国的影响力构成了重大挑战。

进入21世纪,美国的利益已演变为当前的大国竞争和地区秩序。其核心目标包括:维护地区稳定、确保南海、东海、马六甲海峡、台湾海峡等关键航道的自由航行,并威慑潜在冲突。其中,“管理”乃至遏制中国崛起成为美国的首要安全利益。

然而,亚太地区的“盟友”和“反对力量”的界定更为微妙,不像其他地区那样有明显的精英-大众分野或清晰的意识形态界限。

亲美力量包括:正式联盟的执政政府(如日本、韩国、澳大利亚等),它们与美国在地区安全上抱有共同关切并从经济联系中受益。安全机构,即盟国内部的军事和情报机构,通常与美国同行有着深厚的制度联系和共同的战略愿景。亲美商业和技术精英,其利益与美国主导的全球经济、外国直接投资和技术合作紧密相连。战略伙伴如新加坡,其安全和经济利益与美国深度交织。新兴伙伴如越南,“竹子外交”口号下与美国有制衡中国的共同点。欠发达国家的“非政府组织”等群体,会寻求美国的规范或物质支持。

美国认为中国抵制其影响力或寻求不同发展道路,是“主要挑战者”,而朝鲜则是一个公然敌对的国家。亚太各国中的国内亲华派别包括倡导更紧密地与北京结盟的政党、商业团体或民族社群。民族主义在盟国和非盟国中也很常见,他们对美国军事存在感到不满(如冲绳或韩国的“反军事基地运动”),或认为美国行动侵犯国家主权。缅甸或柬埔寨,可能会抵制美国在所谓“人权”方面的压力,并寻求替代性支持。此外,经济保护主义者或国家资本主义模式代表了抵制美国市场自由化或公平贸易要求的力量。

美国在亚太地区拥有根深蒂固的特定资产,支撑着其影响力体系。前沿军事存在是其力量投射的支柱,包括在日本、韩国和关岛的军事基地网络。联盟体系本身,即与日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、泰国等国的“轴辐式”双边联盟网络,是独特而关键的特定资产。美国在战略航道与航行自由方面有着至关重要的利益,尤其是在南海、东海、台湾海峡和马六甲海峡。技术与经济相互依存也极为重要,该地区是全球高科技供应链的中心,特别是半导体。此外,投资与贸易关系使得整体经济环境和关键贸易伙伴的政策成为一个重要关注点。

维护美国在亚太地区的影响力需要付出巨大的持续治理成本。维持前沿军事部署是最大的直接成本,包括人员、行动、基地和设备维护以及定期联合军事演习,并涉及管理当地敏感性的政治成本。美国还运用经济方略,例如贸易倡议(如“印太经济框架”)、投资促进和发展援助。外交资本和联盟管理也必不可少,需要持续高层外交接触来管理联盟、协调地区安全挑战、参与多边论坛。安全援助与能力建设包括向盟友和伙伴提供军事训练、设备和情报支持。美国还会选择性地支持社会参与。

尽管存在共同的战略关切,美国在亚太地区的盟友和伙伴仍表现出各种形式的投机行为,反映了其自身的国家利益和复杂的地区环境。常见问题包括安全上的搭便车(如日本和韩国依赖美国安全保障),以及几乎所有盟友都与中国存在深度经济联系所导致的对冲行为。盟友还可能追求独立的国家利益,推行与美国偏好不同甚至冲突的贸易政策。有些伙伴甚至可能利用美国安全保障获取本地影响力。联盟内部紧张关系(如日韩之间)可能会削弱美国促进多边合作的努力。最后,国内政治制约也限制了盟国政府完全满足美国在基地、部署或政策一致性方面的要求。

为了管理这些投机行为并维持其等级地位,美国试图对亚太地区的盟友和伙伴施加一系列正式和非正式规则。首要规则是联盟凝聚力与互操作性,强调联合军事演习和情报共享以形成集体威慑。美国也推动遵守所谓“基于规则的国际秩序”,倡导航行自由和和平解决争端。虽然承认经济现实,但美国会阻止对中国的战略依赖,向盟友施压要求其实现关键供应链多元化。美国还持续呼吁分担负担与能力建设。在关键威胁上,美国期望政策协调,特别是针对朝鲜核计划和中国军事实力提升问题。

美国在执行这些规则和维持其首选等级秩序方面面临重大挑战。中国作为替代方案的崛起是一个核心因素,通过提供了强大的经济、安全和外交替代方案,从根本上限制了美国的杠杆作用。因为中国的存在,美国的直接统治是不可想象的,对任何主要亚太国家进行军事干预都不是可行选择。中国也亮明立场,愿意对挑战核心利益的国家使用经济杠杆。盟国内部的国内政治抵抗,例如反基地运动、民族主义情绪和经济担忧,对政策造成内部压力。最后,“武器化相互依存”意味着深度的经济纠葛使得美国为执行其规则而采取的行动也可能对其盟友产生负面溢出效应。

总体而言,美国尝试在亚太地区建立间接统治遭遇了巨大阻力。过去,以美国为中心的安全架构曾经促进了地区和平与经济繁荣,但当前却遭遇地区国家重塑秩序的直接挑战,导致大国战略竞争的加剧。这种竞争表现在军事姿态、技术、外交和意识形态上。来自中国和朝鲜的“反对”,以及与美国军事存在相关的事件或不同的威胁认知,都可能导致盟友间的摩擦。这是一种脆弱的平衡,美国正在努力使其间接统治体系适应一个更加多极化和有争议的环境——等级制度不再占据无可争议的主导地位,面对强大而坚定的挑战者,美国管理这个复杂联盟的成本剧增。

6 拆穿“无政府状态”的理论谎言,揭露等级鲜明的真实国际秩序

“间接统治”模型清晰展现出美国操纵他国政治格局以达战略目的的体系,自20世纪初至今,从加勒比到西欧、中东、亚太,该体系不断适应各地历史环境。真实世界与国际关系理论的“无政府状态”假设相悖,通过操纵国内政治形成的等级关系普遍存在且影响深远。

间接统治虽不像直接殖民般露骨,却也是国际等级形式。美国以政治、经济、军事支持盟友群体,助其掌权,盟友则推行利于美国的政策。如此,美国无需直接占领,就能实现目标,不过这一系统也存在内在矛盾。

然而,共享利益不足以让盟友完全服从,间接统治反而会促使盟友“反制”,因此需要更多控制手段。美国的间接统治常引发与自身价值观相悖的后果,支持所谓威权国家并压制“人权”,还滋生反美情绪与恐怖主义。主导国的替代方案影响间接统治的稳定性,当替代方案缺乏吸引力,盟友便更易机会主义行事。

如今,美国外交政策陷入困境,通过间接统治追逐短期利益,往往损害培养国际伙伴的长期目标,扶持缺乏国内合法性的精英,使其站在“历史错误一边”,引发民众怨恨 。

长期来看,“间接统治”不会消失,崛起的新兴大国也可能采用这种模式。美国面临的关键是如何参与间接统治,需准确评估国家利益,深入理解从属国反对群体,认识反美情绪带来的长期代价。

David A. Lake

大卫·莱克

加州大学圣迭戈分校政治学特聘教授。他以对国际关系和国际政治经济学的贡献而闻名。他曾担任美国国际研究协会(ISA)和美国政治科学协会(APA)主席。2006年,他当选为美国艺术与科学学院院士。