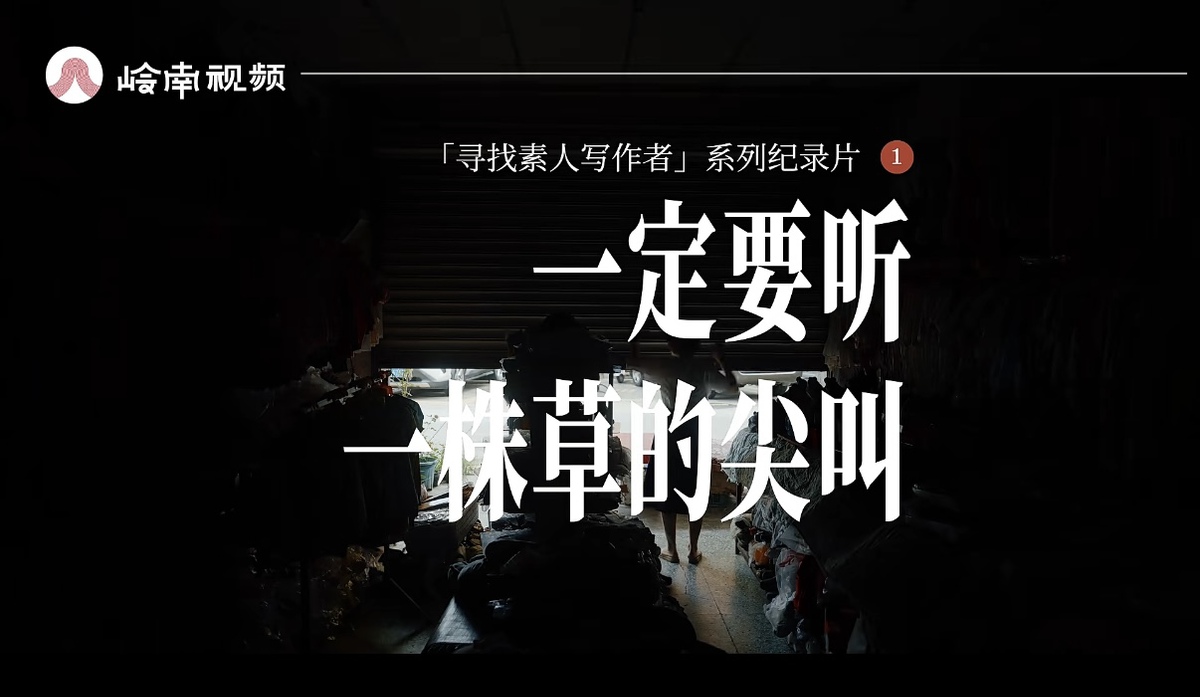

10月31日,“天使望故乡”团队出品的纪录短片《一定要听一株草的尖叫》正式上线。这是“寻找素人写作者”系列纪录片的首部作品,记录来自广东东莞的素人写作者、烧烤诗人温雄珍的故事。目前已在微信视频号、抖音、微博等社交平台推出专属纪录片账号“岭南视频”。

东莞素人写作作为新大众文艺的文学现象和典型样本,被视为社会转型的缩影,为新时代文学发展提供了实践样本。该系列纪录片共有26集,每双周更新。据了解,还将有更多东莞素人写作者在屏幕上被看见,被关注。

“他们,也是我们”,“寻找素人写作者”开篇引发共鸣

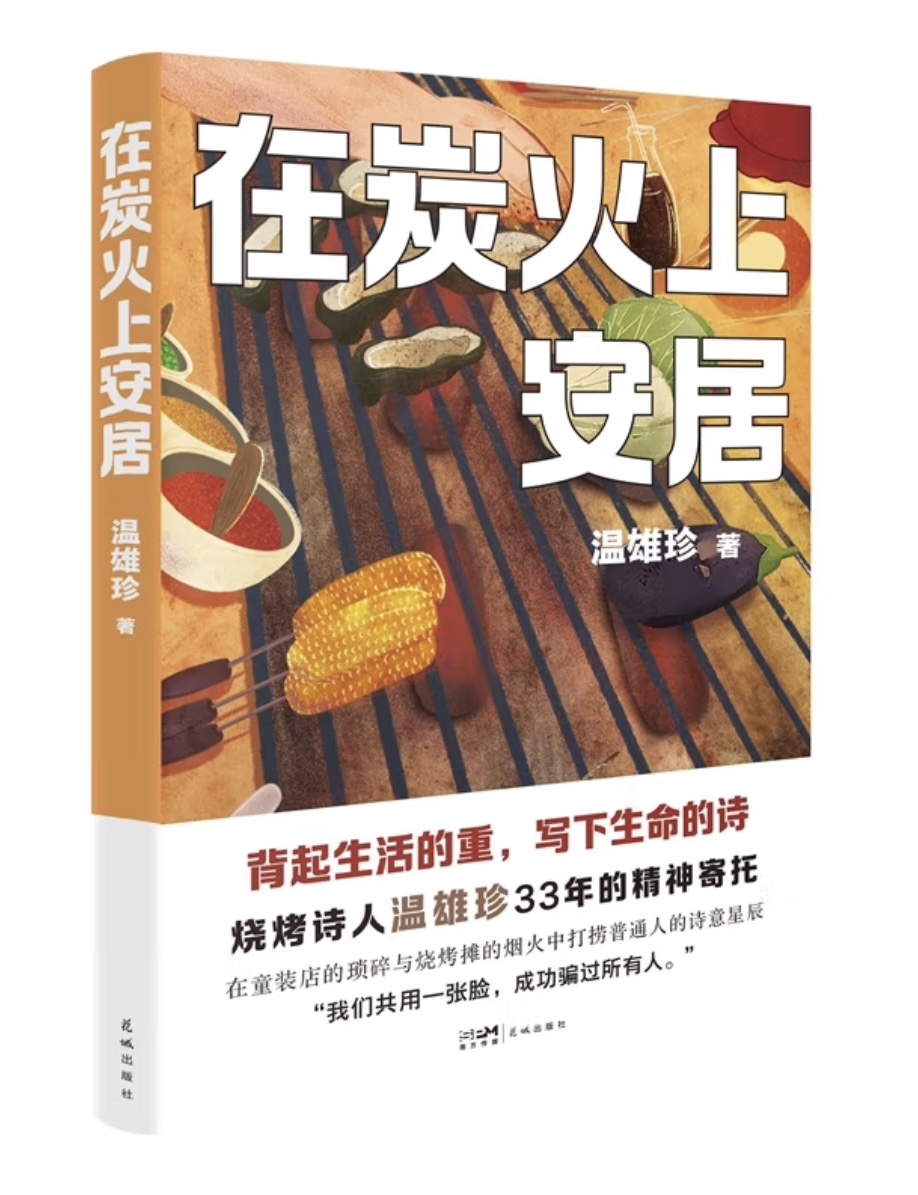

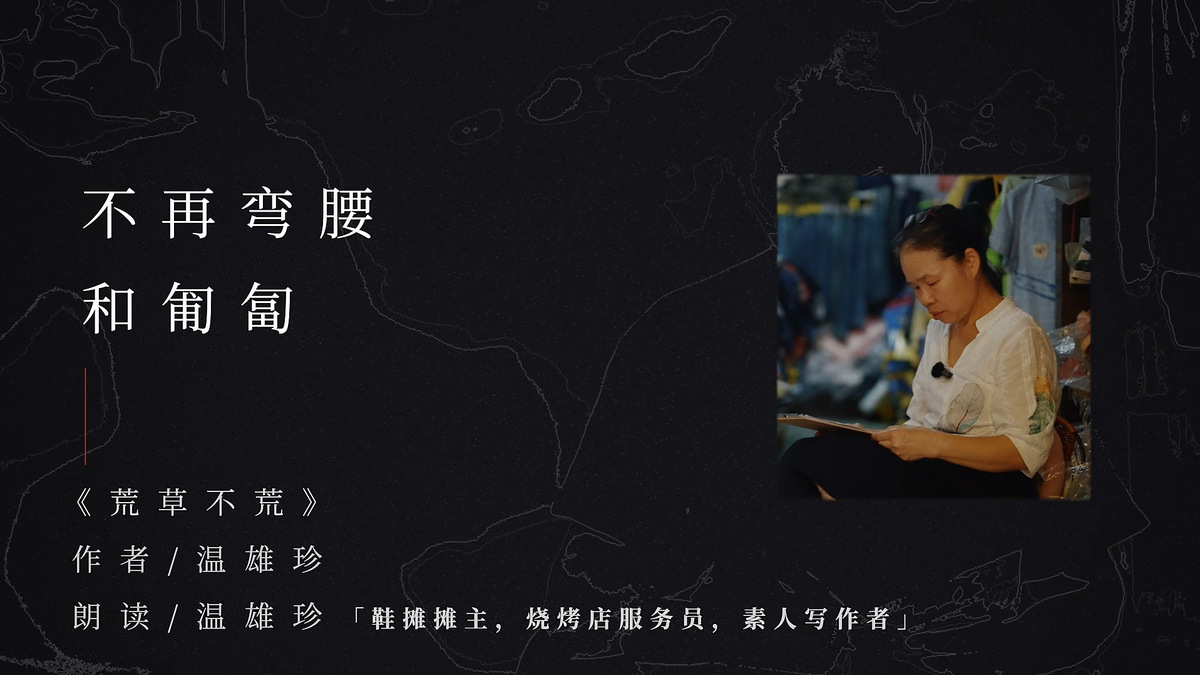

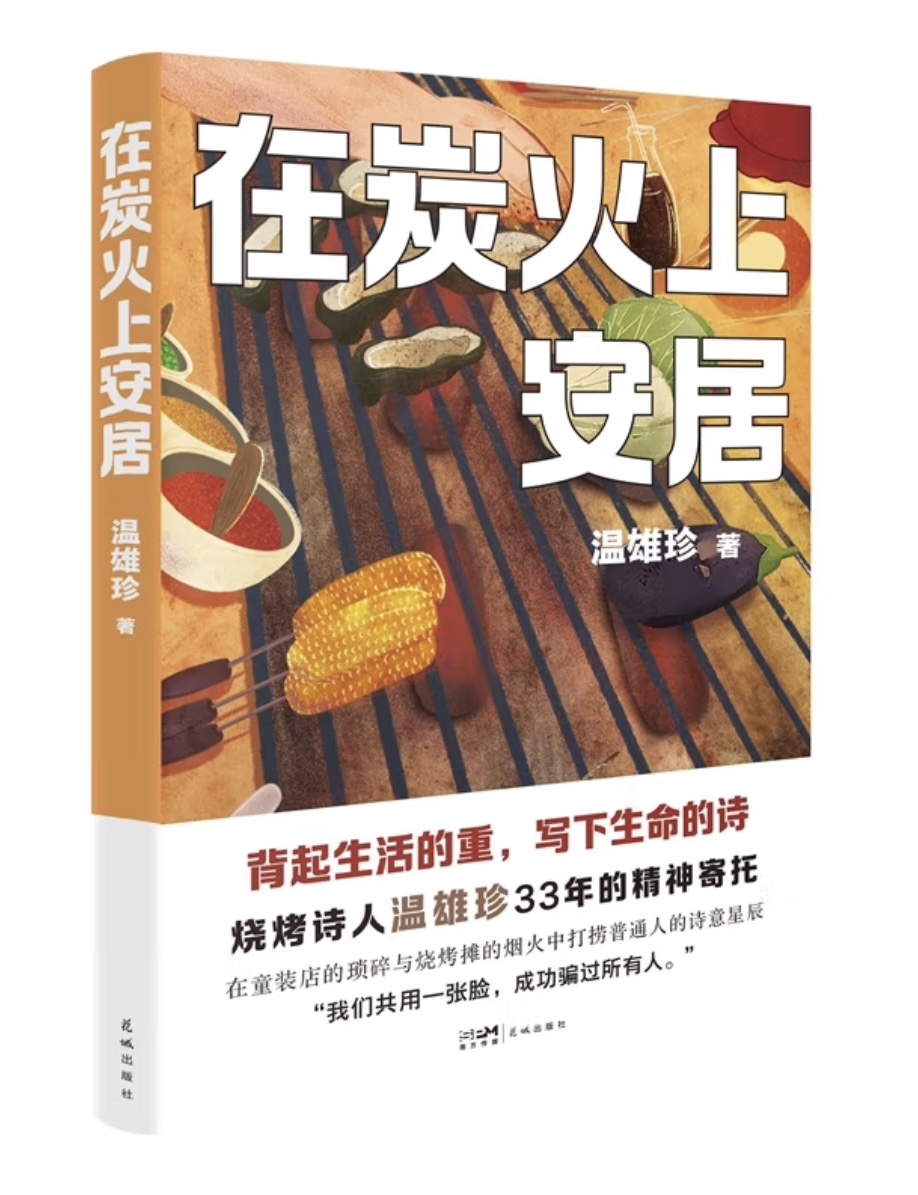

作为“天使望故乡”出品的“寻找素人写作者”系列纪录片开篇人物,温雄珍在东莞打工35年,白天摆摊,夜晚在烧烤店兼职做服务员,近期出版的诗集《在炭火上安居》,收录了她多年在生活缝隙中写下的诗歌。这些诗歌源于打工者的日常,带着底层生活的质感与思索。诗集中的另一句诗,“一定要听一株草的尖叫”,成为影片标题,也成为系列纪录片的宣言——听见尖叫,也听见寂静之声。

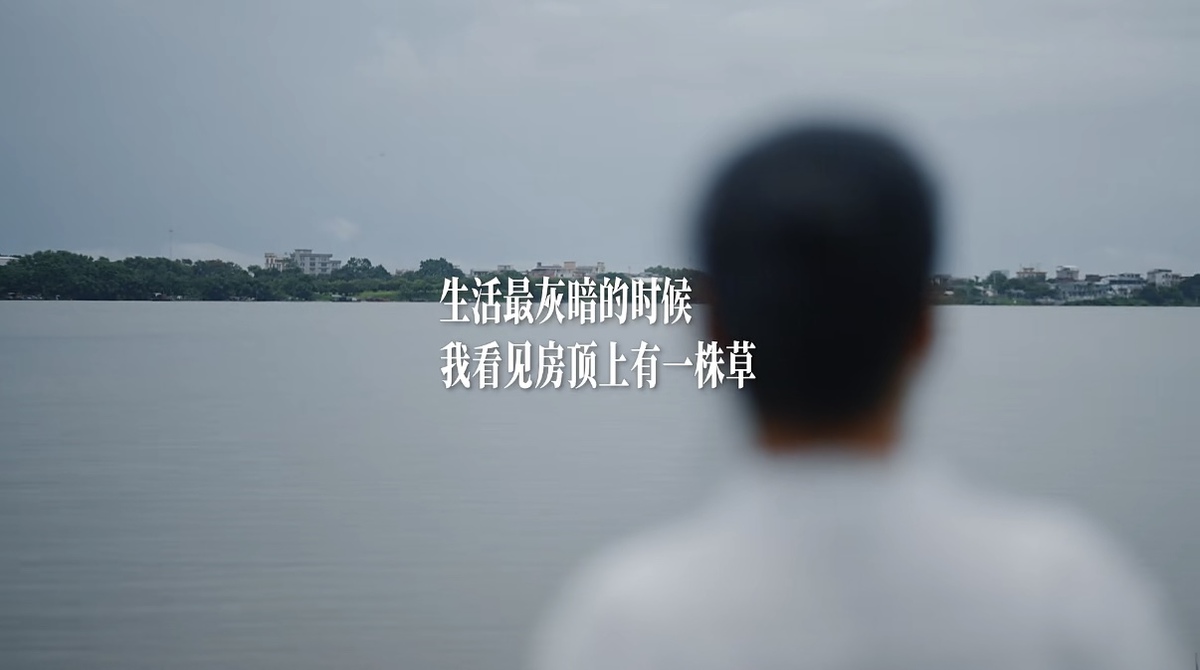

纪录短片以诗歌为主线,以“草”的意象贯穿始终。“草”既呼应了温雄珍的笔名“寂寂秋草”,也是其人生的写照,更是与她一样的万千劳动者的形象:“生活最灰暗的时候/我看见房顶上有一株草/草已枯萎/却比嫩绿时站得更直”。

“没有人能从那场炙焰中把你解救出来,除非你找到了那把梯子。”丈夫遭遇车祸,粉碎性骨折失去劳动力后,温雄珍迎来了生命中最艰难的时刻。此后好多年里,这位小学未毕业的东莞务工者,一个人带三个娃,撑起了整个家。她白天开服装店,晚上到烧烤摊打工。每天忙碌到深夜十二点,没有一分钟停歇。

甚至,在人生最至暗的时刻,温雄珍一度曾在东江水边产生了轻生的念头。然而放不下的儿女还是牵住了她。很多年后她在诗里写道:那一夜,雨水在江面织黑色的花朵/你抱着死亡,仿佛只是一刻/又似乎过了很久/你喝停了体内厮杀的两个人/并把其中一个放在水花上/默默看她消亡……

如此艰苦的日子,依旧没有压垮温雄珍,因为她炙焰中找到了那把“梯子”——诗歌创作,也学会了在炭火上安居。诗歌成为她生命与灵魂的救赎,那里不仅有个人的故事,也有芸芸众生的悲欣。正如影片最后,温雄珍说:“我写路过的乞讨者,写爱笑的扫地阿姨,写善解人意的可怜邻居。他们,也是我们。”

为此,纪录片导演以极简视听语言捕捉这位“烧烤诗人”在城市夹缝中的微光与坚韧——她一边谋生,一边写作。这种与纪录片主题“素人”相呼应,无须复杂的镜头语言,只用素人的原声、素人的作品和简单清晰的故事线分章的拍摄剪辑,却捕捉到了那些藏在谋生缝隙里的文字微光,那些日常烟火生活中的温热与悲悯,从而触达每个人的生活共鸣。

这种共鸣在“天使望故乡”微信号推文和“岭南视频”的众多留言中,有着更直观的答案,因为“他们,也是我们”。

“露出一身硬骨”,东莞素人写作更像平视式纪录

“天使望故乡”写作平台由东方早报、澎湃新闻创始人邱兵发起,聚焦非虚构写作与素人写作,在内容策划、出版和传播上形成独特积累。上线2年来,“天使望故乡”汇聚了葛兆光、罗翔、罗新、余秀华、陈年喜、胡安焉等众多创作者。

本次“寻找素人写作者”系列纪录短片是“天使望故乡”团队在推出写作平台、图书和播客之后,首次聚焦视频IP,并推出“岭南视频”。

“寻找素人写作者”系列纪录片以广东为起点,讲述平凡人的英雄主义。广东是中国制造业与移民文化的交汇地,孕育了独特的“打工文学”。在这里,保安、保洁员、服务员等素人写作者绽放光芒,新大众文艺百花齐放。

特别是东莞这座改革开放的前沿城市,“本身就带着强烈的时代象征,它既是中国制造业的缩影,也是无数普通人梦想、迁徙、劳作、坚守的舞台”,同样孕育出许许多多像温雄珍、王瑛、曾为民、胡云、唐春元、章新宏、沈汉炎这样的素人写作者。

用“天使望故乡”发起人邱兵的话说:他们的创作手法与上世纪90年代的“底层叙事”并不完全一样。“打工文学习惯把人物塑造成受害者,以便让读者产生道德上的同情,而温雄珍们的表达,更像平视式纪录。”

据悉,东莞素人写作现象与宁夏“西海固文学现象”、湖南“清溪文学村庄现象”并列,为新时代大众文学注入新的生命力。“烧烤诗人”温雄珍的《在炭火上安居》入选了中国作家协会2025年度“作家定点深入生活”项目,“清洁女工作家”王瑛的非虚构《擦亮高楼》入选2025年中国作协重点扶持项目“奋进新征程、书写新史诗”主题专项。二者皆是东莞联合花城出版社打造的“新大众文艺丛书”的首批成果,均真实记录了工业城镇的复杂面貌与个体奋斗历程,是时代变迁的生动注脚,也共同成为东莞新大众文艺的代表作。

在诗集《在炭火上安居》中,温雄珍以身边人和事为切入点,通过捕捉细腻意象,以敬畏、善念、怜悯为主线,探讨人与自然和谐共生、人性本真与现代社会的多元生存境遇。她用炽烈的文字照亮灰烬下的生活,展现生命在困顿中的坚韧与诗意。

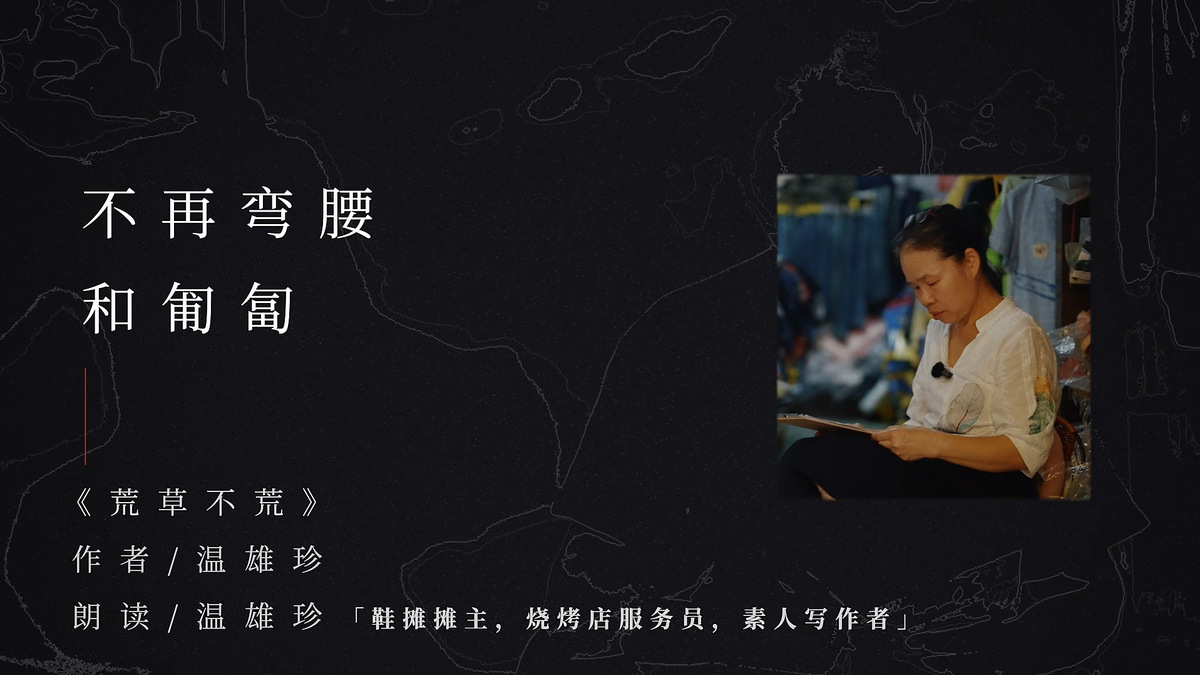

正如纪录片结尾中温雄珍的诗句:“我已褪去柔弱的部分/露出一身硬骨/你看风吹过来/不再弯腰和匍匐”。如今的她,生活一天比一天好。手头逐渐宽裕,大女儿考上了北京师范大学,毕业后在深圳当老师。老二收入稳定,老三也上大学了。放眼望去,“生活里满是开心的事情”。

但她依旧守着一家童装店,午后赶往烧烤店操劳,日子在忙碌中匆匆流转。可再繁忙的间隙,诗歌仍是她安放灵魂的角落。她依旧以自身与周遭人的浮沉为墨,将生活的艰辛与骨子里的韧性织进诗行,静静书写着打工人世界里,那些朴素而闪光的美好。

因为她并没有想过“我要变成诗人然后出名”,而是“我必须记录,因为不记录,我会被这一天彻底吞掉”。真正让她开心的是,她有更多的时间去写诗,她写的诗也一天比一天好。

(文 沈汉炎)