陕西省咸阳市礼泉县叱干镇郭村村民李平在不知情的情况下“被”贷款了44.9万元,贷款协议上的签名经鉴定系伪造。

5月14日,李平的儿子告诉澎湃新闻,这周父亲去查询了征信报告,发现名下的贷款信息已经没了。李平的儿子发来两份征信报告截图显示,目前报告中涉事的贷款账户已不在其名下。“我们还在等待案件庭审开庭,也会继续追责涉事相关人员责任。”他说。

2017年8月3日,李平称在扶贫干部的担保下,他进行贷款并和另一人签订《用款协议》。

澎湃新闻此前报道,李平向澎湃新闻反映称,2017年,在扶贫驻村干部胡某的担保下,为建设蔬菜大棚脱贫,他与胡某推荐的朋友陈某某共同向礼泉县农村信用合作联社裴寨信用社(以下简称礼泉农信联社)贷款45万元,并约定自己只用其中的3万元。

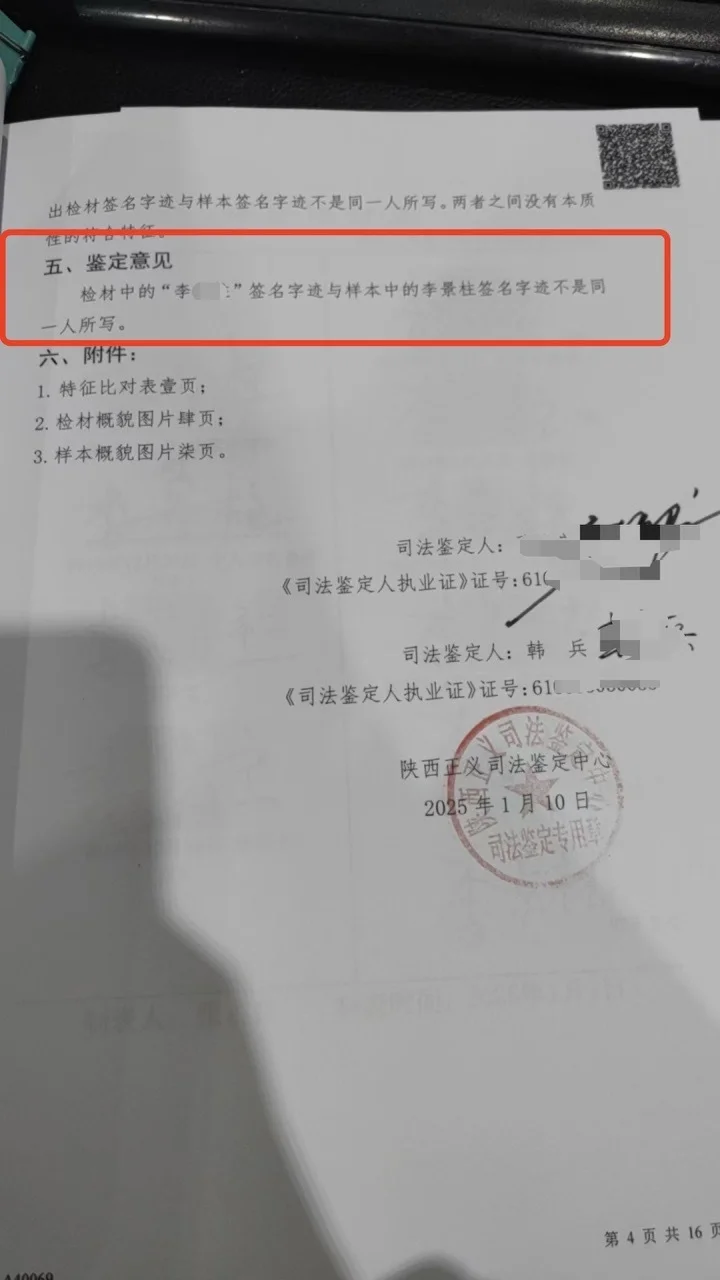

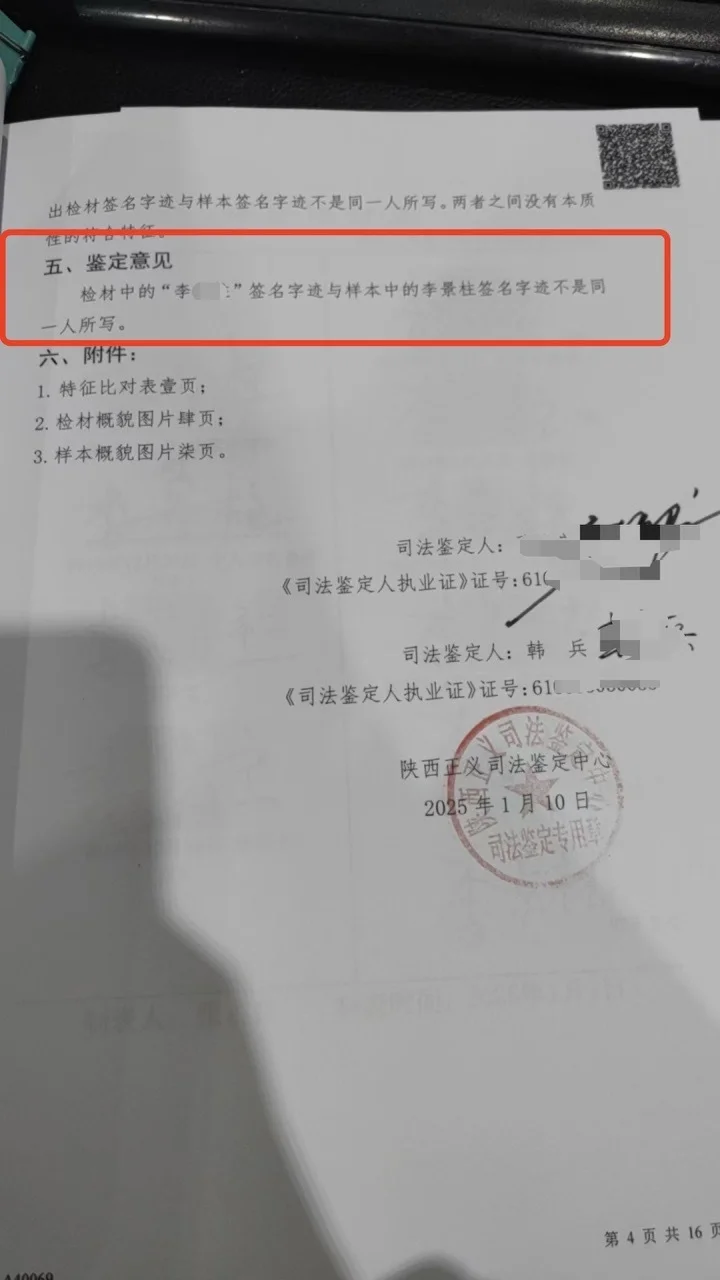

经鉴定,贷款材料中的签名并非李平所写。

但2018年,李平名下又多了一笔不知情的44.9万元的贷款,贷款协议上签有其姓名。发现异常后,他将胡某、陈某某等诉至法院。

2024年4月28日,礼泉农信联社书面回复李平称,将停止对其的贷款催收工作,暂缓对该笔贷款的相关起诉流程,并与李平一起向陈某某施压,要求他尽快归还贷款。

李平告诉澎湃新闻,当时因贷款而产生的20多万元的利息仍在他名下,他希望陈某某能尽快还清贷款。

2025年1月,礼泉县人民法院一审判决称,该案涉嫌经济犯罪。此外,经陕西正义司法鉴定中心鉴定,检材中的“李平”签名字迹与样本中的李平签名字迹不是同一人所写,且“李平”签名处指印不是本人所留。

一审判决

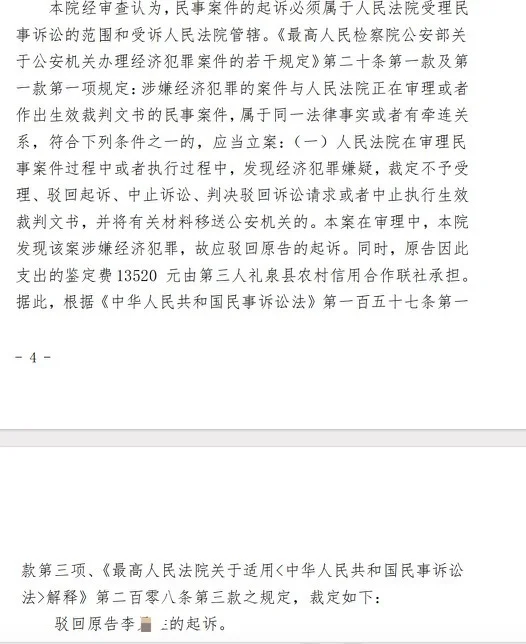

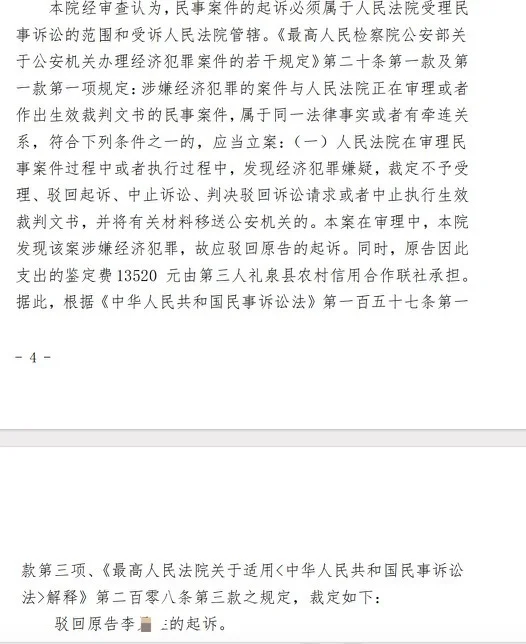

判决书称,法院经审查认为,民事案件的起诉必须属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十条第一款及第一款第一项规定:涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件,属于同一法律事实或者有牵连关系,符合下列条件之一的,应当立案:(一)人民法院在审理民事案件过程中或者执行过程中,发现经济犯罪嫌疑,裁定不予受理、驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书,并将有关材料移送公安机关的。

判决书称,基于上述原因,法院驳回原告起诉。同时,李平因此支出的鉴定费13520元由礼泉农信联社承担。