《自然》发现,美国是2000年后诺贝尔物理学、化学和医学奖得主的最常见定居地。

上周获得诺贝尔化学奖的Omar Yaghi出生于约旦,青少年时期移居美国。来源:Brittany Hosea-Small/UC Berkeley

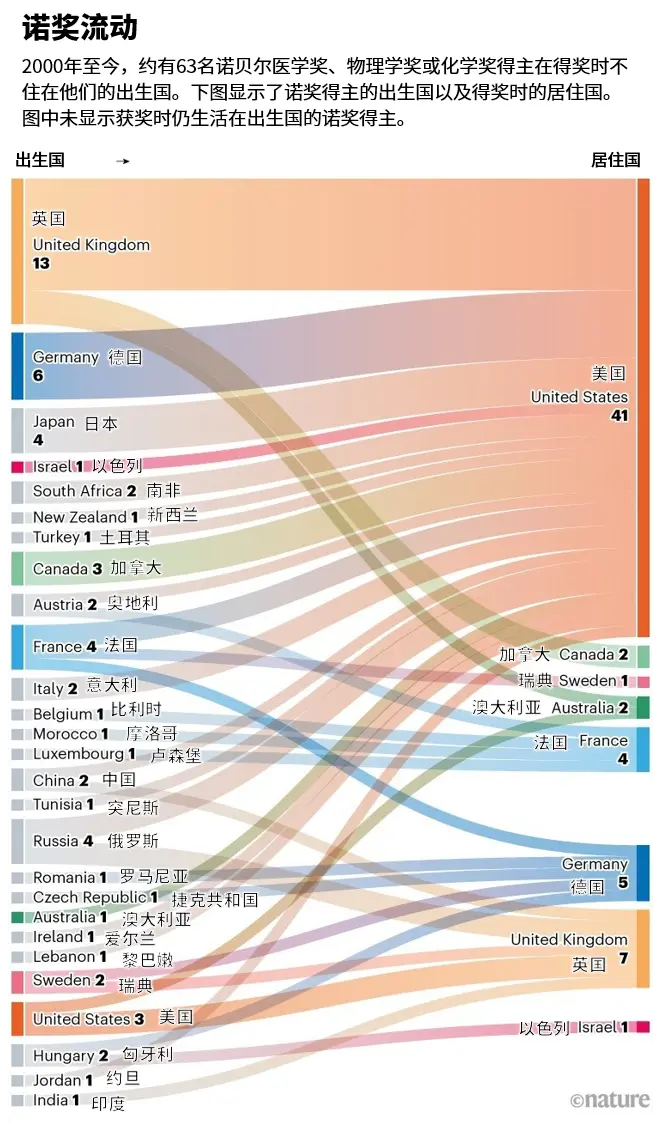

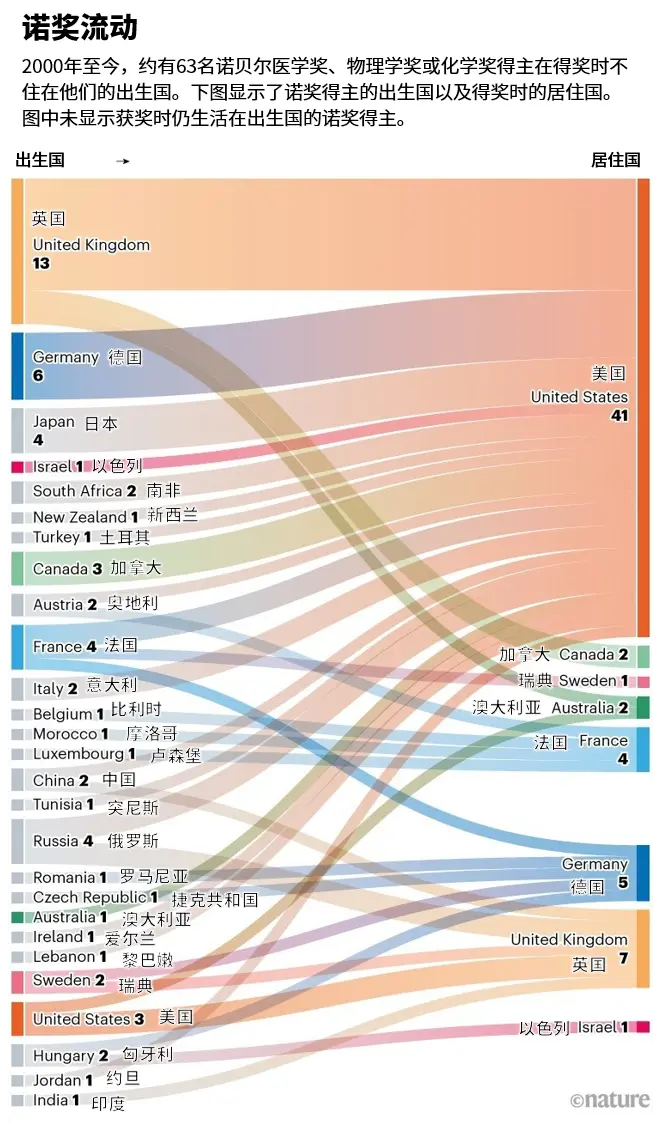

在本世纪荣膺诺贝尔物理学奖、化学奖和医学奖的202人中,只有不到70%的人得奖时住在他们出生的国家。剩下的63人在获奖时已离开祖国,有些人不止一次跨越国际边境,《自然》的一项分析显示(见“诺奖流动”)。

上周化学奖三位得主中的两位,便是这类有移民背景的诺奖得主。Richard Robson出生于英国,现居澳大利亚。Omar Yaghi现居美国,他是科学界首位出生于约旦的诺奖得主。在2025年诺贝尔物理学奖的三位得主中,也有两位移民:Michel Devoret出生于法国,John Clarke出生于英国,两人现在都为美国公民。

来源:nobelprize.org

移民在诺奖舞台上一直是重要力量,这些杰出科学家的代表包括从出生地德国前往瑞士(后前往美国)的爱因斯坦,以及从祖国波兰前往法国工作的玛丽·居里。这是因为最能出成果的科研机遇——最好的训练、设备和科研社区——都分散在世界各地。“英雄不问出处,但机遇不是,”马萨诸塞大学阿默斯特分校的经济学家Ina Ganguli说,“我认为这是我们为何能看到这么多外国诺奖得主的原因。”

这项新分析诞生于科学家和学生国际流动遇阻的当下。在美国,特朗普总统政府今年肆意削减经费以及更严格的移民政策让“人才流失”迫在眉睫。这类政策收紧“会减慢高创新性的研究,毫无疑问”,俄亥俄州立大学科技政策专家Caroline Wagner说道。与此同时,澳大利亚对大学每年接收的国际学生数量设定了上限,日本也提议减少对来自其他国家研究生的经济资助。

常见目的地

出国的人中包括英国曼彻斯特大学物理学家、2010年物理学奖得主Andre Geim。Geim生于俄罗斯,父母为德国人,他说他的科研生涯“就像个弹球一样弹到东弹到西”,工作地辗转于俄罗斯、丹麦、英国和荷兰。他说:“如果你整个一生都原地不动,你就错过了一半的比赛。”

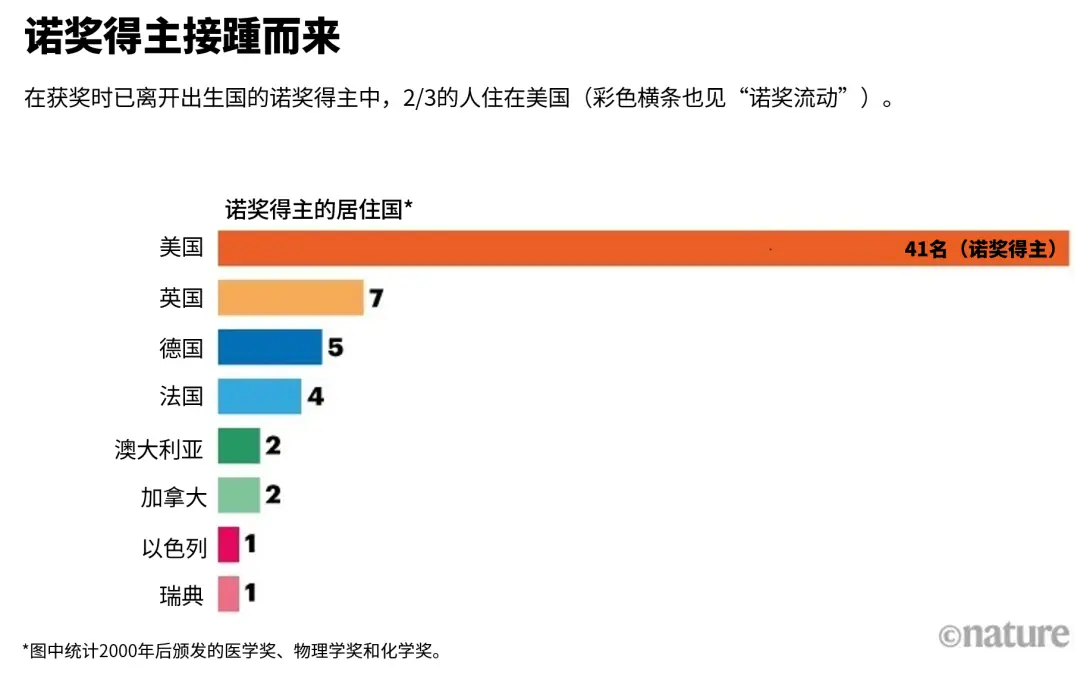

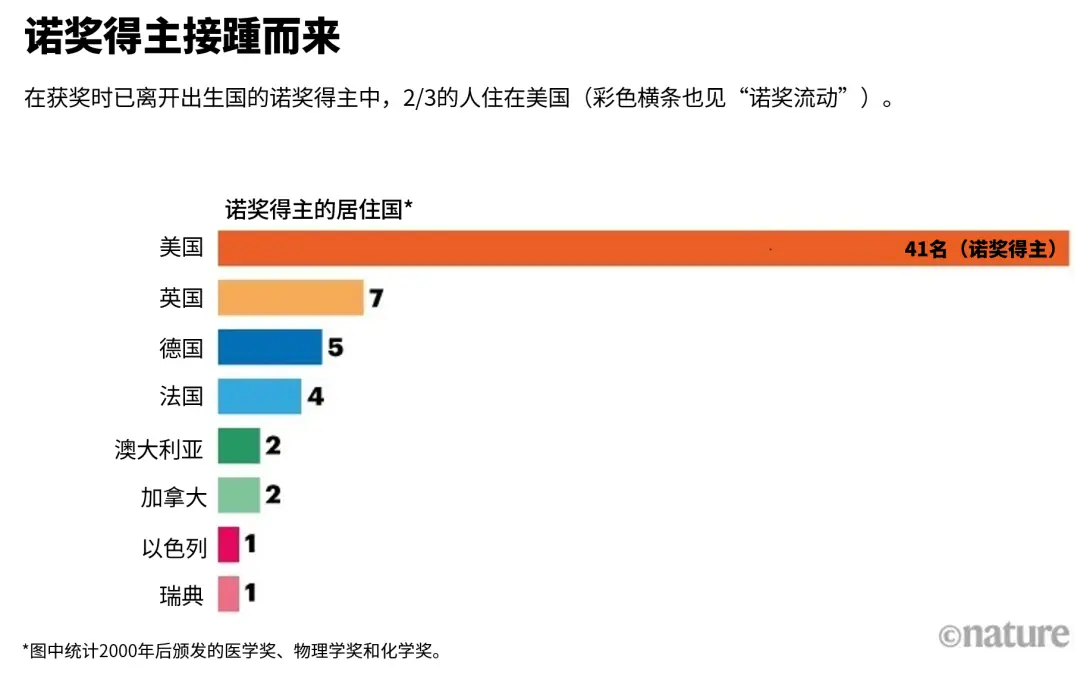

在离开出生国后获诺奖的63人中,41人得奖时住在美国。二战后,美国成了国际科学中心,Ganguli说。国际科学工作者因为经费充裕、大学拔尖而涌向美国(见“诺奖得主接踵而来”)。“美国提供的资源是独一无二的。这里是尖子生和科学家的目的地,”Ganguli说。第二个最受欢迎的地点是英国,7名接到斯德哥尔摩来电时已经移民的诺奖得主都住在英国。

来源:nobelprize.org

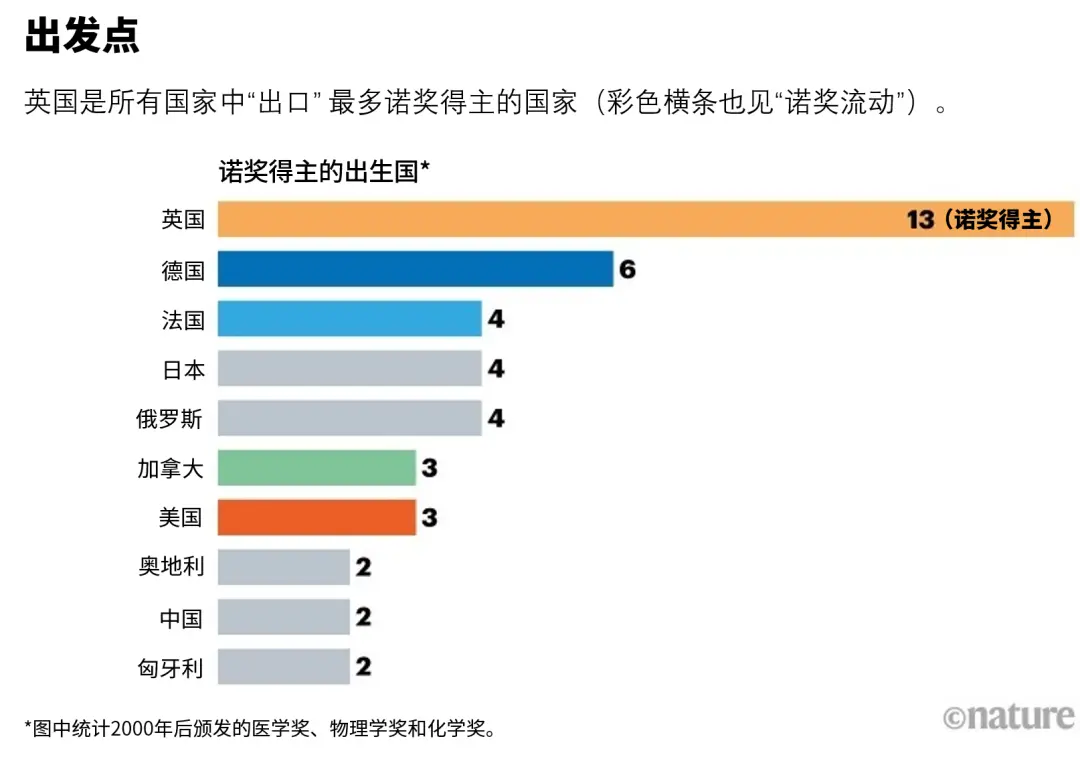

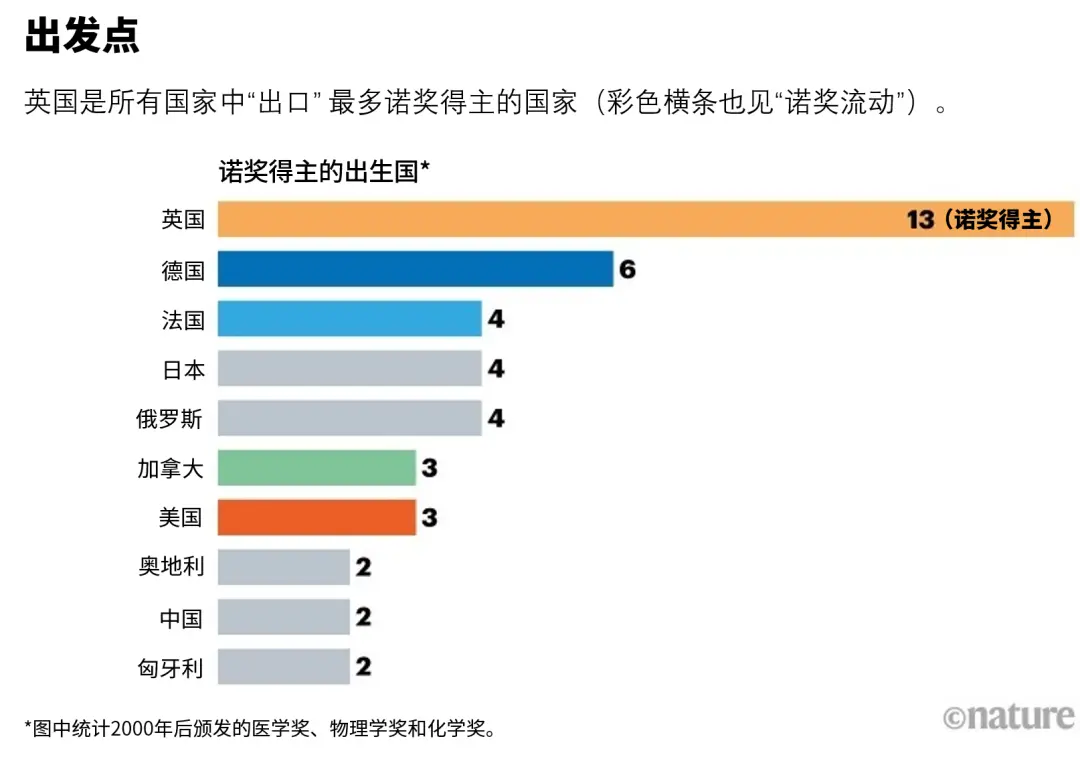

不过,也有未来诺奖得主选择离开英国。13名英国出生的诺奖得主在获奖时已移居他国(见“出发点”),离开或许是为了追求更高的收入和更好的职位,Wagner说。有6名未来得主离开了德国,日本、法国和俄罗斯各有4名诺奖得主获奖时已移居他国。

来源:nobelprize.org

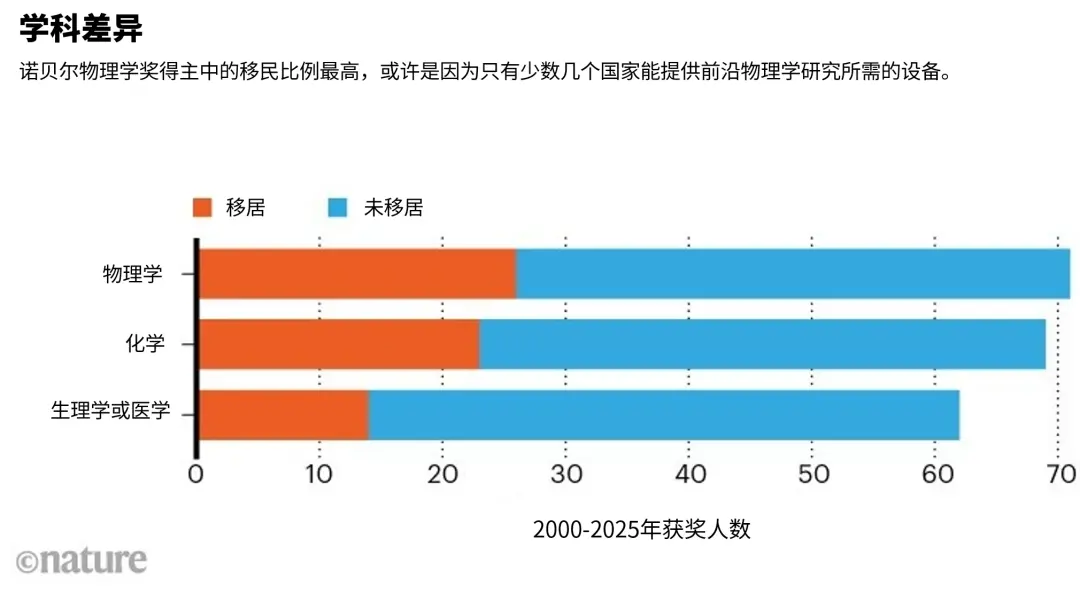

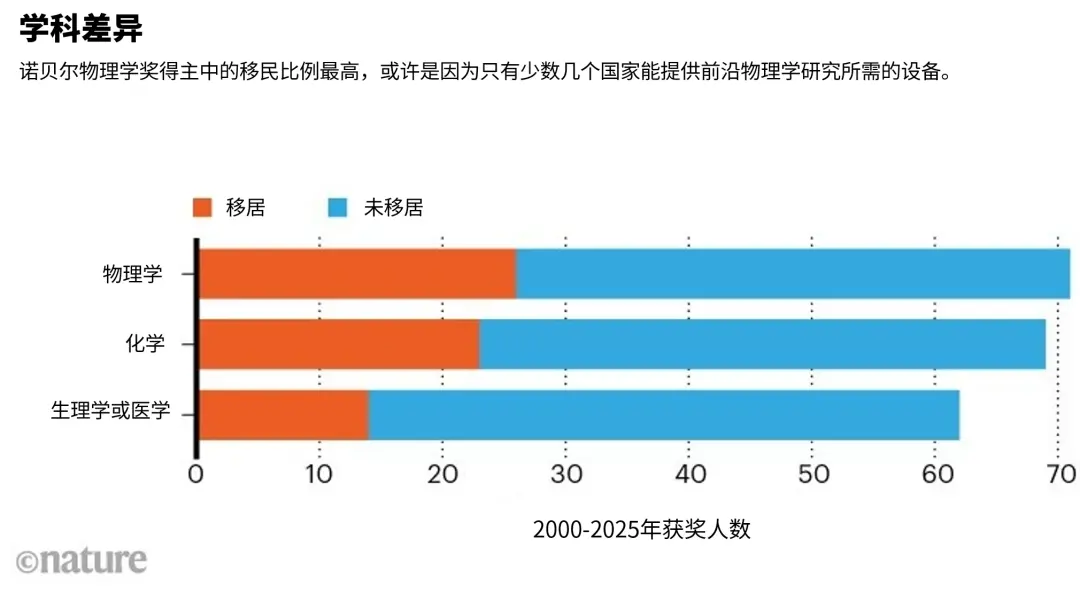

在诺奖的三个科学类别中,物理学是本世纪迄今外国出生得主占比最大的类别:37%(见“学科差异”)。紧随其后的是化学33%、医学23%。Wagner说,物理学排第一可能是因为它要用到大量设备。一流物理学研究需要的造价高昂的对撞机、反应器、激光、探测器和望远镜主要位于几个领先国家。“因此,高端科研人才可能会去往有顶尖设备的地方。医学反过来并不需要很多设备,所以科学家更容易留在家乡。”Wagner说。

来源:nobelprize.org

未来的路

移民与诺奖的相互影响将如何演变,目前仍是未知数。澳大利亚、加拿大、英国都已开始限制大学的外国留学生数量。特朗普政府今年已经砍掉了数十亿美元的科研经费。一项新的美国政策要求对每个H-1B签证申请收取10万美元的费用。

国际科研人员正在计划“逃离”美国,其他国家则纷纷伸出橄榄枝。法国、韩国和加拿大都推出了通过奖项和奖学金吸引美国研究人员的项目。欧盟负责研究资助的欧洲研究委员会,对将实验室搬至欧盟的科学家提供最多200万欧元(约合230万美元),目的是帮助那些离开美国的科研人员。

Ganguli说,最终结果可能是一场大规模外流,就像大批科学家在二战后逃离德国,在1991年苏联正式解体后离开俄罗斯。“你失去了优沃的人力资源,人们将前往别的国家,”Ganguli说,不过她还不确定别的国家是哪个国家。虽然比利时和法国等国在努力“虹吸”美国科学家,但它们的工资可能不足以让任何科学家说走就走,她说。

Wagner也认为现在还无法判断下一个诺奖中心会在那里,很大程度是因为建立一个恰到好处的科研环境,需要各种政治、经济和社会因素的交织。“聪明人会四散各地。但他们能重现这种魔力吗?我们拭目以待。”Wagner说。

同样难以预测的,是现在的政策变化何时会使诺奖得主名单发生明显变化。科学家得奖时往往处在不同的职业阶段,研究人员可能已经在攻关下一批诺奖级发现了。“科学大翻转”的全面影响可能只会在很久以后才显现出来。

目前来说,Geim呼吁各个国家不要对新的人才关上国门。“流动性有益于所有人。每个新人都能带来新的想法、新的技术,用不同的眼光看待老问题,”他说,“拥抱这种交叉的国家才能与时俱进。”

原文以More than 30% of this century’s science Nobel prizewinners immigrated: see their journeys标题发表在2025年10月9日《自然》的新闻版块上