编者按:

柬埔寨太子集团富豪陈志,其高达150亿美元的比特币资产,在美国司法部一纸轻描淡写的公告中悄然易主。此事引发的震动,不仅在于财富数额的惊人,更在于一个根本性的技术悖论:当这些资产安然存放在由私钥守护的个人钱包中,理论上坚不可摧,它们究竟是如何被“没收”的?这不仅仅是一个财经新闻,更像是一道向整个加密世界发出的技术与权力诘问。

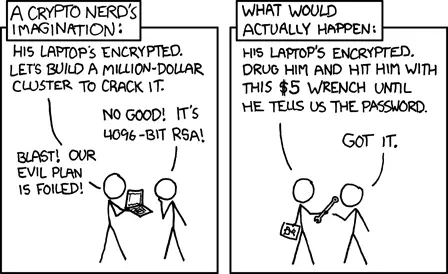

许多人会联想到“5美元扳手”的物理暴力,或是猜测FBI上演了何等高明的网络攻防战。然而,本篇深度报道将带领读者拨开技术迷雾,探寻一个更接近真相、也更令人深思的可能性——真正的武器,或许并非冰冷的扳手(“暴力逼供”)或黑客窃取,而是一套无形但威力巨大的“法律扳手”。我们的记者发现,在强大的司法机器面前,通过认罪协议与法律胁迫,迫使私钥持有者“主动”交出钥匙,往往是效率最高且无法抵抗的手段。

陈志的案例,因此成为一个剖析数字主权与国家权力边界的绝佳样本。它迫使我们重新审视:当技术许诺我们一个“代码即法律”的去中心化乌托邦时,现实世界的法律之手,其臂长究竟能延伸多远?本文试图揭示的,正是这场数字财富神话背后的权力博弈,以及在绝对的技术安全与脆弱的人性之间,那条真实存在的裂痕。

文|西岸事

“

它攻击的不是代码,而是人性。

——YPG

”

近日,一则来自美国司法部(DOJ)的简短公告,在全球加密货币圈和华人富豪圈投下了一颗深水炸弹。公告宣称,已成功没收约127,271枚比特币,时价高达150亿美元,这是其历史上规模最大的没收行动。

这笔巨额财富的主人,是柬埔寨太子集团的创始人陈志——一位年仅四十,身价堪比中国顶级富豪的福建福清人,22岁远赴柬埔寨。根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书,陈志通过太子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。

图源@电影 孤注一掷

该集团在30多个国家经营业务,在柬埔寨境内设有多处"强迫劳动诈骗营地",关押和控制上百名被贩运至当地的人员。在这些营地中,被拘禁者被迫参与网络投资诈骗,通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者,实施所谓的"杀猪盘"诈骗。

图源@新浪财经

不是要讨论“孤注一掷”,我们要问的是:在一个理论上私钥即一切的去中心化世界里,美国政府是如何拿到那把“钥匙”的?

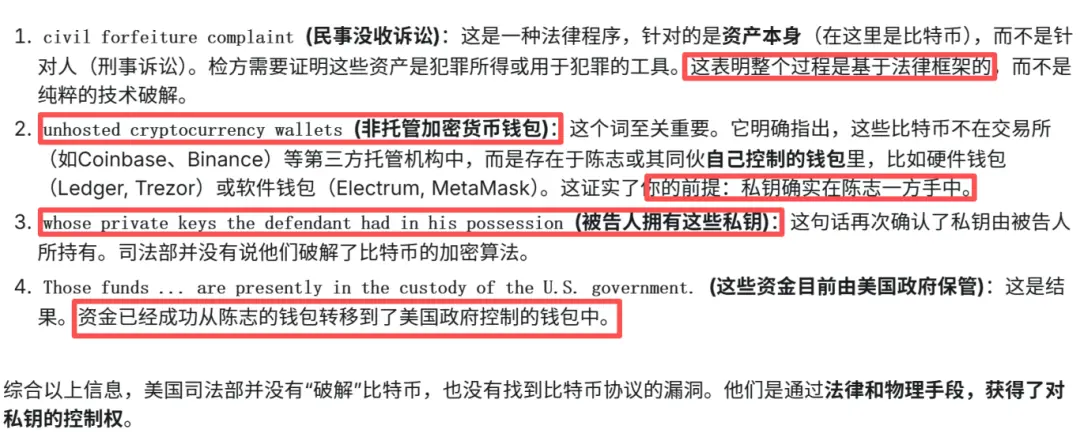

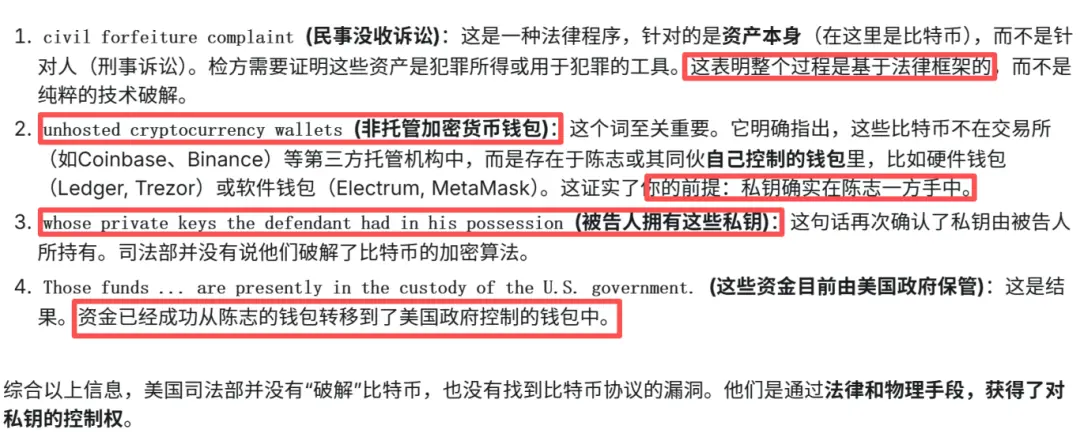

DOJ的公告措辞严谨而隐晦,却也埋下了关键线索:“这些比特币……此前存储在不托管型加密货币钱包中,而被告持有这些钱包的私钥。”

内容来源@美国司法部官方网站

“不托管型钱包”(unhosted wallets),行话也叫“冷钱包”或“硬件钱包”,是加密资产的终极避风港。

它不像交易所账户,可以被一纸法令冻结;它更像一个只属于你自己的瑞士银行保险库,钥匙(私钥)只在你手中。

陈志选择了最安全的方式保管资产,这让案件的走向变得扑朔迷离。这把牢牢掌握在个人手中的钥匙,是如何被交出去的?

01

物理世界的“5美元扳手”

不是!太子集团陈志的12万枚比特币是如何落入美国司法部之手的?

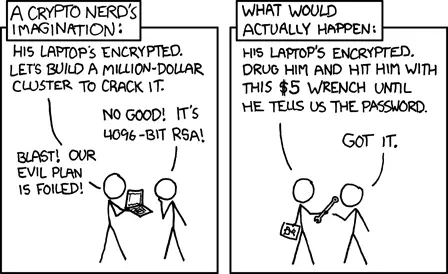

五美元扳手攻击($5 Wrench Attack)

在加密世界,有一个流传甚广的黑色幽默,源自一幅网络漫画:无论你的加密算法多么坚不可摧,一个价值5美元的扳手和赤裸裸的物理威胁,就能迫使你交出私钥。这被称为“5美元扳手攻击”($5 Wrench Attack)。

这并非玩笑。加密安全公司Merkle Science在2025年7月发布的一份报告中,分析了超过60起真实案例。报告揭示,这类攻击远非想象中简单粗暴的街头抢劫。它们高度组织化,呈现出令人不安的专业性。

加密安全公司Merkle Science在2025年7月发布

第一步是精准的“猎物筛选”。攻击者早已通过网络炫富、社交媒体泄露等信息,锁定了持有大量加密资产的受害者。

就像我们熟知的,超过45%的攻击始于社交工程,罪犯伪装成执法人员、生意伙伴甚至偶遇的朋友,将受害者诱骗至孤立无援的境地。

综合多起加密犯罪,84%的案件由团伙作案,分工明确,且67%的案件中发生了真实的暴力行为。

陈志会是这种攻击的受害者吗?考虑到他庞大的财富和复杂的商业背景,他身边无疑存在着巨大的物理安全风险。一个掌握部分私钥的家人或下属,在巨大的暴力胁迫下选择妥协,并非没有可能。

然而,对于陈志案,一把简单的“5便士扳手”或许过于低估了对手的段位。这次挥舞“扳手”的,不是街头暴徒,而是世界上最强大的国家机器。它的武器库里,有一种比物理暴力更具威慑力的工具。

02

真正的武器:“法律的扳手”

不是!太子集团陈志的12万枚比特币是如何落入美国司法部之手的?

“民事没收诉讼”(civil forfeiture complaint)——这是DOJ公告中另一个关键术语,也是解开谜题的核心。

与刑事诉讼“对人不对物”不同,民事没收诉讼的目标是资产本身。检方只需证明这笔资产是“犯罪所得或犯罪工具”,即可启动没收程序。在实践中,它常常与针对个人的刑事指控并行,形成一套威力巨大的组合拳。

在网络上,一位匿名的前美国联邦检察官曾经解释了这套“合法扳手”的操作流程:

首先,通过漫长的跨国调查,锁定犯罪证据和关键人物。比如本案件中,一旦陈志本人或其核心副手(掌握私钥的人)落入美国司法管辖范围,游戏规则便彻底改变。

接下来,检察官会向被告展示他们面临的处境:堆积如山的证据,以及多项可能导致数十年甚至终身监禁的重罪指控,例如电信欺诈、大规模洗钱等。天平的一端,是在美国的联邦监狱里度过余生。

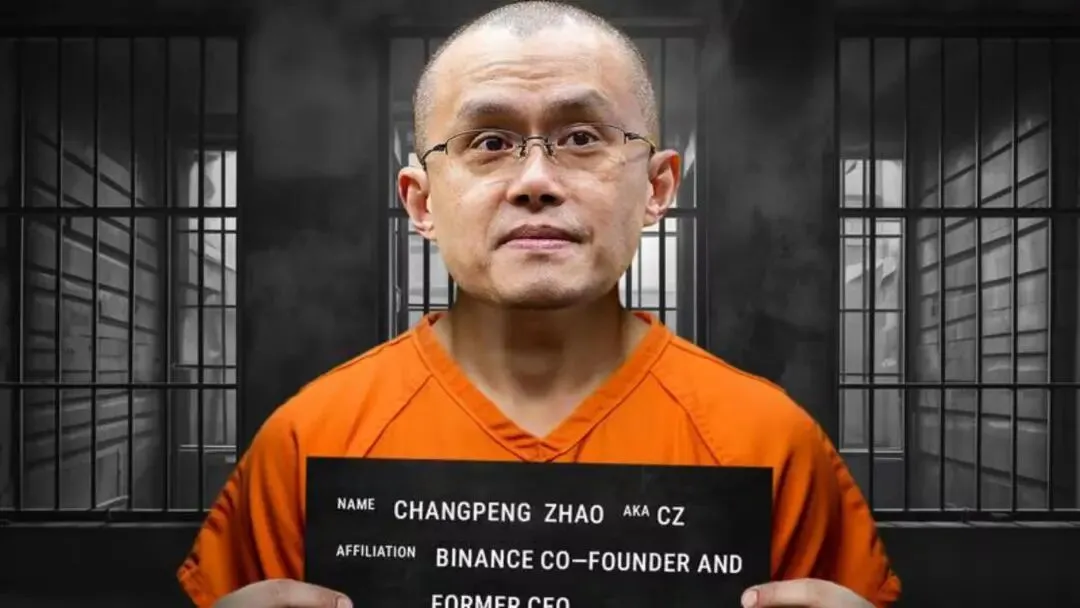

#币安 与美国司法部达成协议:#赵长鹏 认罪辞去CEO,并支付43亿美元罚款(来源:财联社)

而在天平的另一端,检察官会递上一个“认罪协议”(Plea Bargain)。协议内容通常是:如果被告选择合作,主动放弃全部非法所得(即交出私钥、助记词或配合转移比特币),检方将撤销部分指控,或向法官建议一个大幅缩短的刑期。

“这是一个理性的选择,尽管痛苦。”上述前检察官表示,“对于被告而言,这笔被冻结的财富已是镜花水月,无法动用。用一笔无法触及的数字,去换取自由的可能,或是与家人重聚的机会,大多数人都会做出同样的选择。”

在这种情况下,美国司法部根本无需扮演高科技黑客,去破解牢不可破的密码学算法。他们只需将被告置于法律的绝境中,后者便会“主动”交出钥匙。

我们可以尝试还原一幅可能的图景:FBI探员在一次突袭中,查获了存有巨额比特币的硬件钱包,但没有PIN码或密码短语。

随后,在审讯室里,面对检察官提出的“交易”,被告在律师的建议下,冷静地写下了一串字符。这串字符,就是打开150亿美元财富大门的钥匙。

这并非猜测。2021年Colonial Pipeline勒索案中,FBI声称通过“技术手段”获取了黑客的私钥,追回了部分赎金。

外界普遍认为,这更可能是通过策反内部人员或利用其他司法强制手段获得。

03

神话之后:人是最终的尺度

不是!太子集团陈志的12万枚比特币是如何落入美国司法部之手的?

#币安 与美国司法部达成协议:#赵长鹏 认罪辞去CEO,并支付43亿美元罚款(来源:财联社)

陈志的比特币被没收,并未证伪比特币协议的安全性。恰恰相反,它以一种极端的方式证明了其强大——若非持有者本人的屈服,外界力量几乎无法撼动。

这个价值150亿美元的教训,为整个去中心化金融世界敲响了警钟。

它揭示了一个残酷的现实:加密技术构建的堡垒可以抵御最强大的计算机,却无法抵御作用于人性的压力。

安全链条的强度,永远取决于其最薄弱的一环,而这一环,永远是“人”。

DOJ的公告最后一句意味深长:“这些资金……目前由美国政府保管。”从“被告持有私钥”到“政府保管”,这中间省略的过程,并非一行代码的破解,而是一场围绕法律、人性和自由的复杂博弈。

最终,那把牢不可破的钥匙,不是被抢走的,而是被递出去的。这或许才是这场史上最大加密货币没收案,留给世界最深刻的启示。

区块链或许没有国界,但持有私钥的人,却永远活在现实的司法管辖之下。

在强大的主权国家司法体系面前,任何个人(无论多富有)都是脆弱的。

它攻击的不是代码,而是人性。