一条朋友圈的隐秘逻辑

雨下了一整天,张晓晨拖着电脑包走进出租屋,灯光昏黄,空气里飘着一点潮气。她刚开完一个长到让人头晕的线上会议,忙到连晚饭都忘了。她瘫坐在床边,掏出手机,习惯性地刷朋友圈——有人在晒猫,有人分享健身打卡,还有人发了刚买的新包。她想发点什么,又觉得没什么值得说的。

她打下几个字:“今天有点累”,盯了几秒,又删掉“有点”。屏幕上只剩下三个字:“今天累”。她没加表情,也没加标点,只是机械地点下“发表”。动态被淹没在无数图文并茂的朋友圈之中无人问津。

第二天醒来,她看到同事林岚也发了一条朋友圈:“今天忙到想原地蒸发[流泪][流泪][流泪],但地铁上有个小孩冲我笑,我也笑了🌞[爱心]”。短短两小时,几十个点赞、满屏留言:“太懂了”“抱抱”“要开心”。

在一个普通的打工日,两个人的生活几乎一模一样;可在网络世界里,一个被看见,一个被淹没。

——是什么决定了这种差别?

答案可能就藏在一串看似无足轻重的表情符号里。

在社交媒体上,我们自我表达,其实也在参与一场注意力的角逐。谁的动态能让别人驻足点赞,甚至留下评论?为什么有的人轻松“吸睛”,而另一些人始终“透明”?这不是玄学,也不是纯粹的运气。近日,清华大学-北京大学-香港大学研究团队联合在《Nature Human Behaviour》上发表的论文《Attention on social media depends more on how you express yourself than on who you are》给出了一个出人意料的答案:

在社交媒体上,决定你能否被看见的,不是你是谁,而是你如何表达自己。

在这个充满算法的时代,表达方式已经取代传统资源,成为一种新的社会资本,它决定了谁的情绪被理解,谁的声音被听见。

注意力:数字时代最昂贵的“货币”

与任何一个时代相比,当下的信息密度前所未有,而注意力的稀缺也前所未有。正如诺贝尔奖得主赫伯特·西蒙在上世纪七十年代所言:“在一个信息丰富的世界里,真正稀缺的,是注意力。”这句话在今天获得了新的现实意义。在算法主导的社交媒体世界,从微博到小红书,从短视频到朋友圈,个体与机构都在竞争有限的注意力资源。当每一次刷屏、点击、转发都被计量、定价,“注意力”已经成为一种可积累的资本形式——它不仅能转化为经济收益,也在重新定义社会影响力与“被看见”的机会。

然而,这种资本的运行机制并不透明——谁更有可能在社交媒体上被看见?注意力的获得是否沿袭了线下世界的等级逻辑?那些在线下社会中已占据优势地位的人——受教育程度更高、社会资源更充足、网络关系更广——是否也能在数字空间中继续享受“可见性的红利”?抑或,算法与表达正孕育出一种新的分层秩序,使传统的地位体系出现裂缝?

研究团队正是从这一系列问题出发。他们提出,“注意力”不再只是心理学中的个体现象,而是一种具有结构力量的社会资源——注意力资本(attention capital)。它像布迪厄意义上的文化资本一样,能被积累、转换、再生产,也同样被社会结构所制约。但与一切资本相似,注意力的分配从未真正公平。在过往的社会科学研究中,注意力被视为传统社会经济地位的衍生物:权力者更易被倾听,名流更易被看见。在职场、学校与公共领域,这一逻辑一度稳固且自洽。然而,当社会生活的舞台迁移至社交媒体的“数字广场”,传统等级的边界开始模糊。

长期以来,社会科学领域关于注意力的研究多聚焦于网红、意见领袖与内容创作者等少数群体,他们固然是注意力经济的可见象征,却并非其真正的支撑者。事实上,占社交媒体用户绝大多数的普通人——那99%的“无名个体”——才是注意力机制得以运转的基础。但他们的行为模式和互动逻辑却长期被遗漏在学术视野之外。

研究团队敏锐地意识到,要理解注意力的社会逻辑,必须将研究重心从“被看见的少数”转向“构成多数的日常”。在这项研究中,团队首次构建了一个具有全国代表性的线上线下融合数据集:他们将大规模社会调查问卷与被访者在微信朋友圈持续三年的数字轨迹进行匹配,涵盖约210万条公开动态与互动记录。研究者据此绘制出社交媒体的互动网络,提取并量化了32项关于注意力分配的测量指标,从而得以系统地追踪注意力在真实社会关系中的流动与分层机制。

这种方法使研究者第一次得以系统地追问一个看似日常、实则深刻的问题:在一个人人都有麦克风的世界,是什么让一个人被听见?又是什么,让另一个人被淹没?

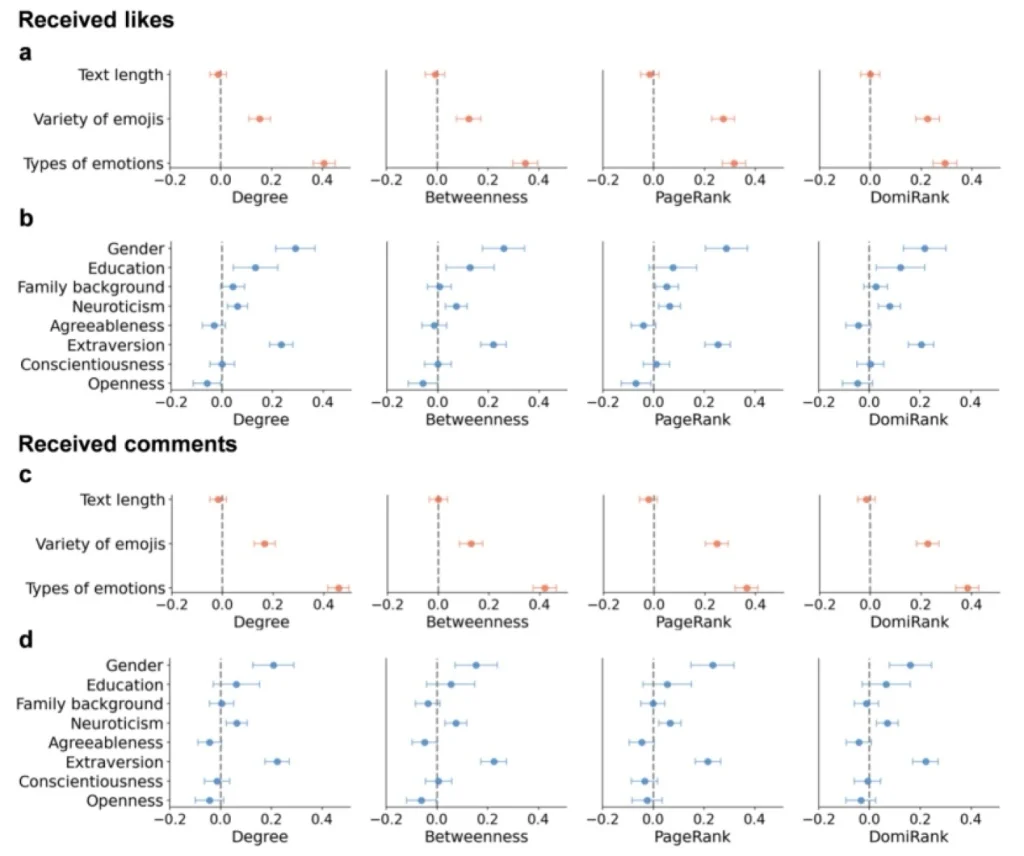

“你怎么说”比“你是谁”更重要

研究的结果令人惊讶,也令人警醒——在社交媒体的世界里,“你如何表达”,远比“你是谁”更重要。这一结论听起来反直觉,却被数据一次又一次地验证。研究团队发现,在吸引他人注意力方面,表达方式的影响远超社会地位、教育程度或性格特质。那些能够熟练调动语言与情绪资源的人——善于在文字中加入表情符号且表达多样情绪的人——更容易赢得他人的回应。

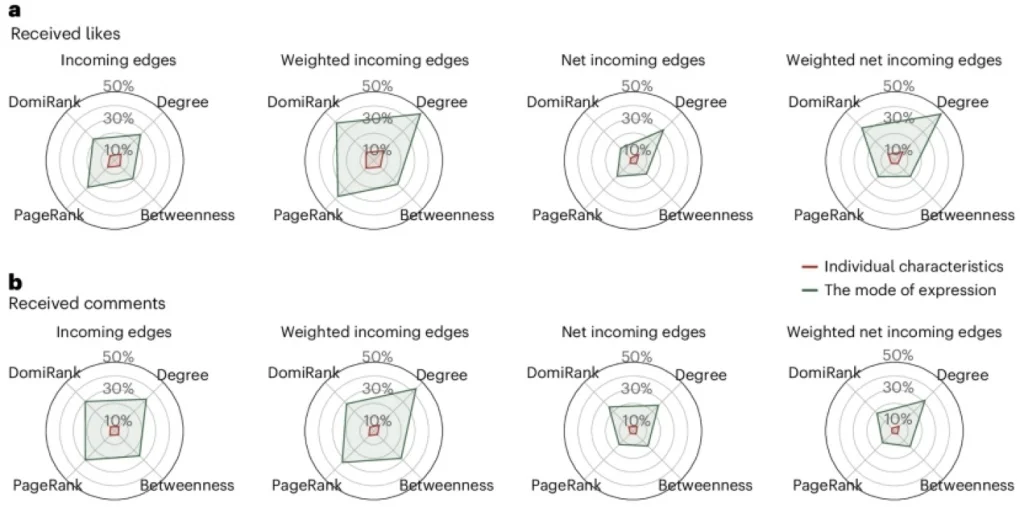

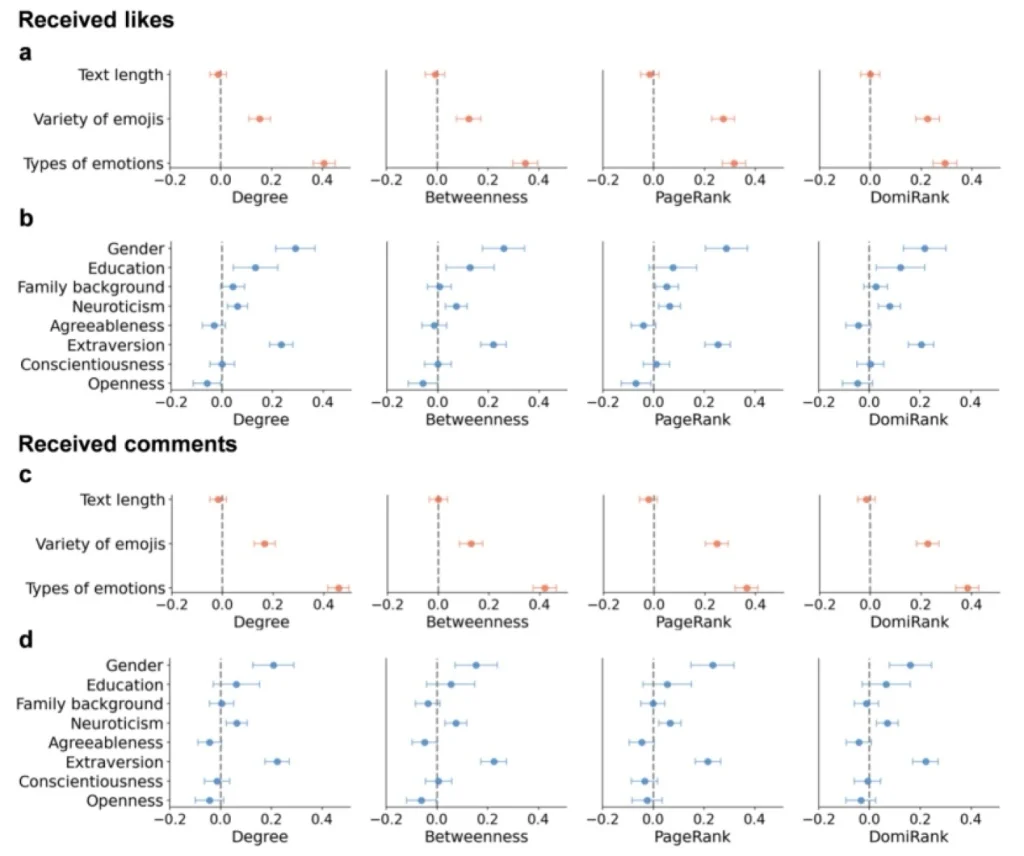

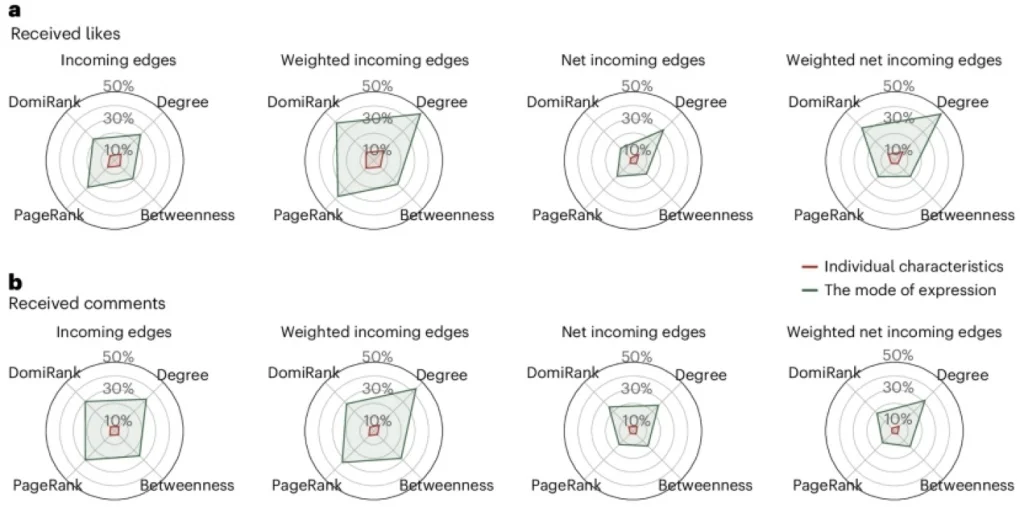

“你如何表达”比“你是谁”对注意力获取更重要

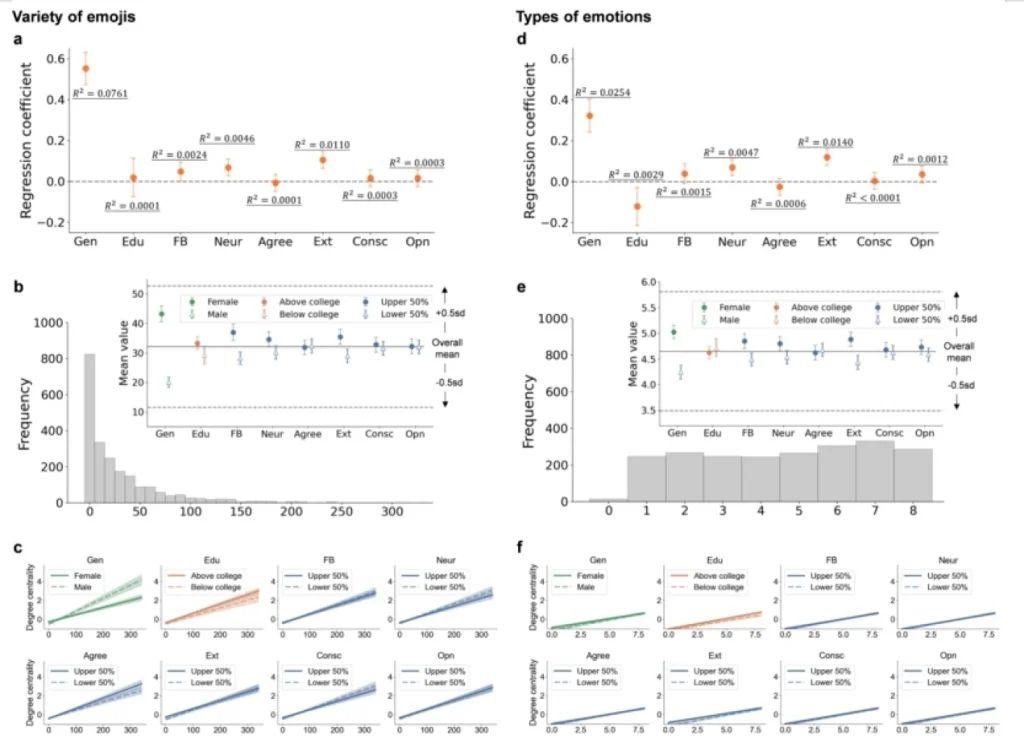

哪些因素会影响到你能否被看见,是像性别、教育、家庭背景、大五人格这类的个体特征,还是像文本长度、emoji多样性、情绪多样性这类的表达方式

统计结果清晰地描绘出一幅新的注意力地图:表达方式的解释力接近50%,而性别、教育、家庭背景、人格特质、线下受欢迎程度等传统社会变量的解释力均不足10%。在算法与情绪共同塑造的数字社会里,注意力的分配不再追随既有的社会结构。一个人在屏幕那端的“存在感”,更多取决于他如何说话、如何组织文字与情绪,而非他是谁、拥有什么。这意味着,社会分层的逻辑正悄然转变。在工业社会,资本与教育决定了阶层地位;在信息社会,掌握表达的能力成为一种新的“流动密码”。

为了验证这一结论的普遍性,研究团队进一步将视野延伸到国际语境。他们引入了Twitter(现X平台)的公开数据,进行交叉验证。结果几乎完全一致:多样化的表达方式在全球范围内都表现出极强的注意力解释力。无论语言、文化或平台算法如何变化,那些懂得通过语言激发情绪共振的人,总能更容易地被看见。

更为重要的是,这一发现并非偶然的统计结果。研究还使用了随机对照实验等多种方法对因果关系做了进一步的验证,多重验证的结论高度一致——多样化表达方式与注意力获取之间的关系,具有坚实的因果基础。这也意味着,在数字时代的社会分层体系中,表达方式本身已成为一种可累积的“新资本”。它像布迪厄笔下的文化资本一样,可以通过学习、模仿与实践不断积累,也能在日常互动中再生产。一个人如果懂得如何表达复杂情绪、如何以“可被理解”的方式展现自我,就更有可能在注意力竞争中获得优势。

“共情”的力量:注意力的隐形引擎

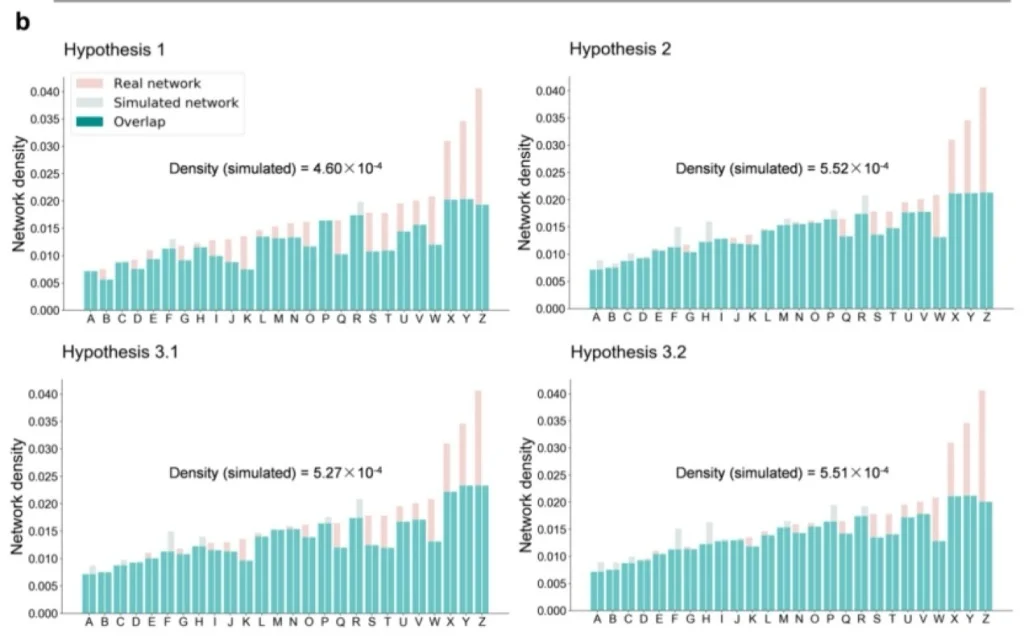

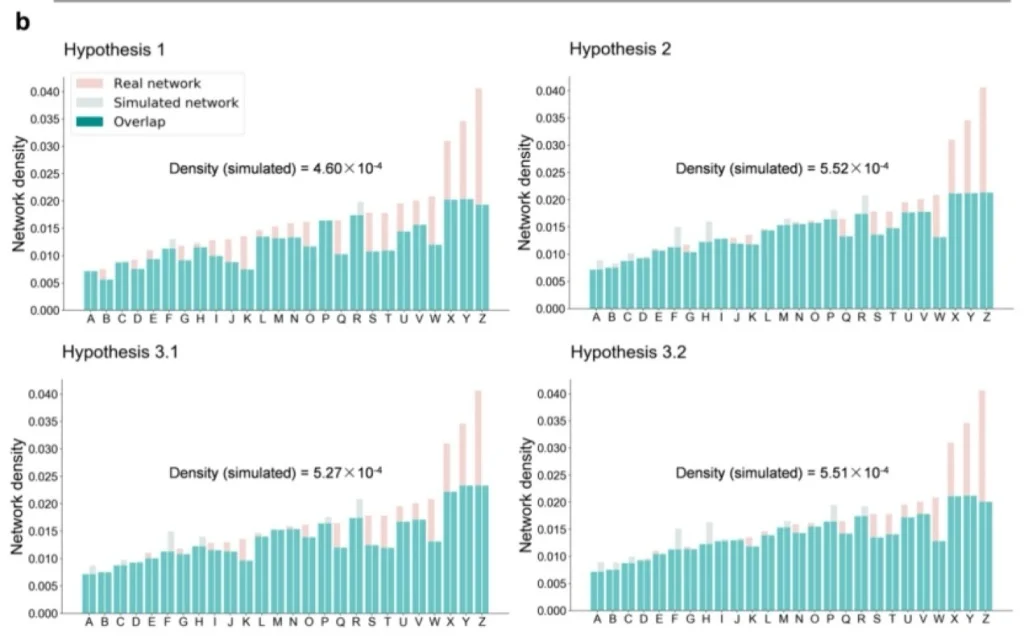

在数字社交平台上,为什么一些内容能瞬间吸引用户停下滚动的手指,而另一些则被快速滑过?研究显示,背后的关键因素是共情——即用户理解并感受他人情绪的能力。为进一步探究多样化表达方式对注意力的影响机制,研究团队通过仿真模拟检验了四个竞争性假设,结果显示,共情唤起是其中的核心驱动力:单一化的情绪表达往往只能引发有限的共情,而多样化的表达——文字、表情、图片和语气的综合呈现——则能显著提升共情触发的概率,从而更有效地吸引用户注意力。这种机制表明,注意力的获得不仅仅取决于信息本身的内容或发信者的身份,而是与情绪表达的丰富程度密切相关。

计算机模拟结果和真实数据的对比,发现共情机制对“为什么多样化的emoji和多样化的情绪能吸引更多注意力”的解释力最强

多样化表达为接收者提供了更多情绪线索,使他们更容易理解、感受并回应发信者的情绪。这也解释了为何在熟人网络中持续保持表达多样性,可以让注意力资本得以维持——每一次新的情绪呈现,都在不断唤醒接收者的共情,使互动持续发生。在单调、扁平的表达中,情绪是孤立的,而多重情绪能构成一种“人性的真实感”。比如“我今天哭了,但又忍不住笑了”,这种复杂的情感让人感到亲近,我们并不是在被说服,而是在被理解。可见,在算法主导的世界里,人类仍然被情感驱动。每一个带着哭笑表情的句子、每一个语气的转折,都可能成为吸引注意力的“微观触发器”。

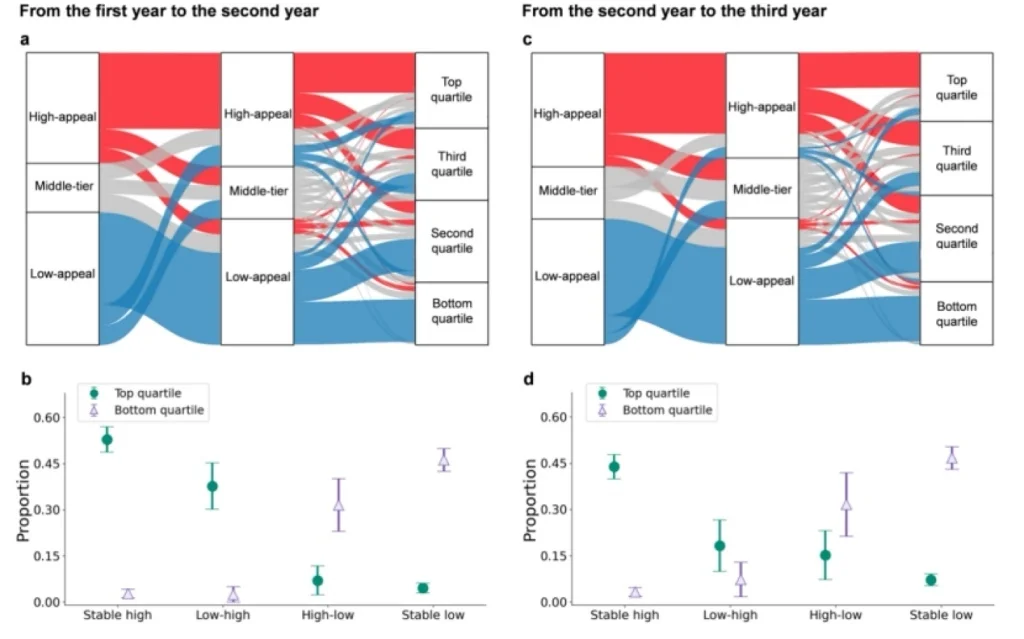

但“共情”并不是一剂万能药。研究显示,虽然“吸睛”容易,但“留住注意力”极其困难。那些曾经高互动的用户,一旦改变表达风格或频率,注意力往往迅速滑落。这种“易得难守”的特性,使得注意力资本不同于学历、财富等传统资源,它流动快,也极度不稳定。在短视频时代,我们越来越多地看到这种现象:一个普通人因为一次视频突然爆红,却在几个星期后又被遗忘。“被看见”的门槛降低了,但被持续记住的代价却更高。

数字时代的分层新逻辑

在数字世界里,每一次滑动、点赞和评论,都像是一场无声的社会分配。研究发现,注意力正在成为一种新的社会资源——注意力资本——而它的分布逻辑,与传统社会资源有着明显不同。通过整合线上线下的全国代表性数据,研究团队描绘出一幅数字时代社交媒体中注意力资本的分层新图景。

首先,注意力资本与传统资源的关系并不紧密。家庭背景、教育水平或职业声望,并不能直接决定谁更容易被关注。换句话说,网络空间打破了传统社会层级的某些壁垒,使得注意力的获取呈现出多元化和动态化的特点。不同的人在不同维度上都有可能获得关注,社会结构不再完全由既有优势锁定,而是更多依赖行为和表达方式的策略。

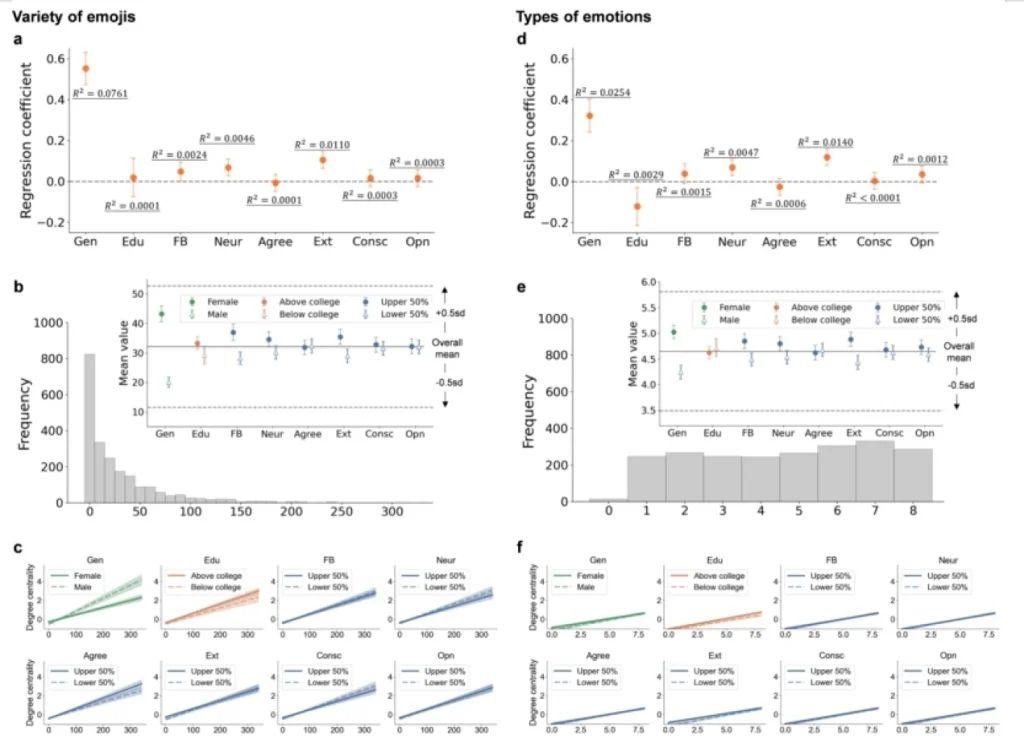

a&d. emoji多样性或情绪多样性和个体特征的相关性;b&e. emoji多样性或情绪多样性在不同群体中的分布;c&f. emoji多样性或情绪多样性在不同群体中对注意力的异质性影响

其次,表达方式本身成为决定注意力分布的重要因素。研究显示,任何人,只要学会多样化和丰富的情绪表达,就可能触发他人的共情,吸引关注。在数字世界中,这种能力几乎人人可达,而不再是少数特权群体的专利。换句话说,每一条用心的文字、每一个恰到好处的表情,都可能成为用户获得注意力的“通行证”。

然而,注意力资本并非一劳永逸。与教育或职业声望等传统资本不同,它需要持续投入和频繁维护。一个人今天吸引了大量关注,明天若没有新的情绪更新或表达创新,注意力可能就会消退。这种动态性使数字时代的优势不再稳固,也让社会资源分配呈现出前所未有的弹性。

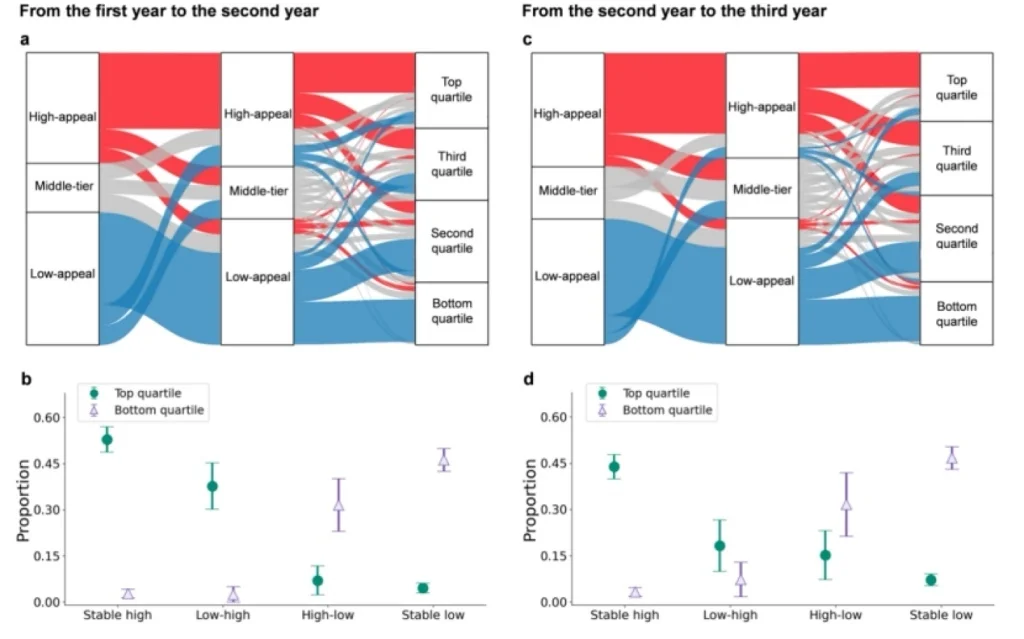

表达方式的变化与注意力的关系

总体来看,数字时代的分层逻辑呈现出三大特征:与传统资源一致性低、可操纵性强、易于获得但难以长期维系。它提醒我们,在信息爆炸和社交网络高度流动的环境中,社会资源的获取方式正在悄然改变——普通人也有机会通过表达和共情参与到注意力的流动中,而数字公平的议题,也因此变得更加紧迫和具体。

回到人:表达与理解的双向凝视

我们常以为社交媒体只是“晒生活”的地方,但它早已成为一种社会场域。

在这个场域里,每一次点赞、每一个评论、每一个表情包,都是社会关系的微小折射。或许,这项研究最深刻的意义,不只是揭示了注意力的算法逻辑,更是提醒我们:在被算法筛选和情绪渲染的时代,我们表达什么、怎么表达,正在决定我们是谁。一个学生在朋友圈里分享论文的喜悦;一个外卖员拍下暴雨中的自己;一个中年人凌晨发出“有点累”的感叹——有人通过表达获得力量,有人通过表达寻求共鸣。但在社会学的镜头下,这样的瞬间并不只是情绪的起伏,它反映出数字社会中新的社会逻辑——当表达成为一种社会资源,被看见也成了一种结构性的竞争,注意力资本的运作逻辑正在重新塑造数字时代的社会分化模式。它不再依附于传统资源,而是在“被感受”与“被回应”之间流动。在一个被算法和情绪共同驱动的世界里,我们或许正在重新定义“人”的社会性。社会联系不再只是物理的、组织的,而是通过无数的表达碎片编织成的共情网络。

当我们在屏幕那端点下“赞”的时候,也许并不是在回应别人,而是在寻找自己。

(论文首发于《Nature Human Behaviour(2025)》,原文连接:https://rdcu.be/eMmeB。应编者邀请,研究团队将原文压缩整理成本文,以飨读者。)