作者 - 毛毛

监制 - 她姐

县城、家里没钱、信息闭塞、二本分数……

这样出身的孩子,在张雪峰的直播间里,他推荐首选法学、财会、汉语言专业,从大一开始就看两本书——《行测》和《申论》,备战公务员考试。

对于小语种专业,张雪峰强烈不建议:“我今天学了法语,明天跟法国人对话,这能叫专业吗?就是一个工具,一点壁垒都没有。”

如果想学艺术,他先问家长:“能给孩子兜底吗?”得到肯定答复之后,才会说“可以”。

28岁的彭彭,刷到了高考走红的张雪峰,她意识到,“我几乎踩了张雪峰说的所有的雷。”

她出生于东北工业县城,是被父母抛弃的留守儿童,17岁前没出过东北县城的彭彭,高考的志愿填报了法语专业。小语种,在县城里毫无用武之地,当老师都没学校收。

大学毕业,没有家人兜底的彭彭,研究生选择的专业更加小众。“奢侈品管理”,留学英国。

家里没钱供她读书,她四处借出几十万学费和生活费。学艺术时,老师嘱咐她:以后不要和别人提及你的身世,会被别人瞧不起。

天崩开局,踩中高考专家口中的所有雷后,小镇女孩彭彭,游历欧洲各国,见过贝克汉姆、谷爱凌等各色名人;做过新媒体编辑、时尚编导、广告策划、制片导演;拿过几万的月薪。

她奋力靠自己逃离小县城,历尽繁华,又辗转回到了家乡,哪怕没有人脉,依旧专心做艺术,自由生长,生活还算优渥。

这绝不是一个小人物逆袭的励志故事,从她的故事里,或许能够解决一个我们困惑已久的问题:当一个普通人在高考时、在就业时,不按照世俗的模板和成功学答题,能获得一个怎样的人生?那个人生里,一定充满了失败、痛苦和追悔莫及吗?

自由艺术家

90平米的二居室,彭彭腾出一个房间专门作画。房间视野很好,推开窗户就能看到绿山。

彭彭起床后会先煮一杯咖啡,偶尔去逛逛菜市场,上午雷打不动地画画,下午深度阅读、经营自媒体账号,傍晚出门遛弯。

房子视野很好

两年前,彭彭在上海,月薪超过2万,她日常与名流、公司高层一同参加高档聚会。

直到她身体开始走下坡路,预感行业开始走向夕阳,工作逐渐变得无意义,她才主动辞职,旅游了一阵子后,回到东北老家大连。

她在社交平台上更新近照,在大连的出租屋里,她和画、植物合影,每一张都穿搭精致、前卫,翻看她的照片会误以为她身在海外做时尚博主。

彭彭这间出租房距离老家县城并不遥远,但可供选择的交通方式不多,除了拼黑车,只能坐一个多小时的绿皮火车到达。

老家县城外围有一些生产工业零件的厂子,县城里大多是小吃店、服装店、台球厅、网吧。

市中心耸立起新兴的步行街、商场,坐着大巴往外开上几公里,能看到破旧的农村自建房还没有跟上现代化的步伐。

彭彭小时候住在老旧的楼房里,楼间距狭窄,家里几乎没什么采光可言。她这样形容家乡:“它虽然是县级市,但就像被大连抛出去了一样。”

彭彭也被抛了出去。2岁时,父母离婚,她被判给父亲,实际像“包袱”一样,被父亲扔给奶奶。从此以后,父母几乎没去看望过彭彭,他们各自组建了新家庭,“不方便”的理由总是很好用。

而相依为命的奶奶,又依靠姑姑的照拂生活。

姑姑是家里最赚钱的人,因此沦为大家庭的血包。被家暴的前夫、不负责任的哥哥、无能的父亲一直吸血,无处发泄的憋屈涌向年幼无依的彭彭:“知道你爸为什么不要你吗?就是因为你不好。”

每次骂完,姑姑又会抱住她。

彭彭从小学起,替姑姑承担起照顾妹妹的任务,喂奶、辅导功课,事无巨细。

姑姑深知县城出路不多,在妹妹12岁时,将妹妹送出国。彭彭也想去,她开口向姑姑借钱,换来一顿冷嘲热讽:“你自己什么家庭条件你不知道吗?什么身份地位不知道吗?你就没点数,还想得挺多。”

彭彭意识到:“别人帮我是情分,不帮我是本分。”从那以后,她不再向姑姑提出任何要求,暗自下定决心逃离。

此后十几年间,她努力出逃,在东北学小语种,然后逃去更远的北京、远渡重洋去英国伯明翰留学,如愿离家乡越来越远。

后来,她在上海工作,成为公司的艺术总监,在5位数的酒店套房的天台上看夜景。当年那些有关家庭条件、身份地位的数落都过去了。

在上海工作时的彭彭

现在,她又回到了这座东北小城。和多年前不同,如今的她有存款,凭自己心意工作,有能力花大把的时间搞创作,还做起女性文化沙龙。

当年一起读书的朋友如今大多进入体制、安家立业,她们羡慕彭彭,在上海时光鲜亮丽,回老家自由无拘,貌似彭彭已经实现了财务自由。

“其实不是。”在回想当初的每一次选择时,彭彭都有一种“不该”的感觉。

集齐张雪峰口中所有的坑

无法选择出身的彭彭,在18岁时迎来了人生第一个重大抉择时刻——高考。

成绩出来了,距离一本线仅差几分。知道自己分数上不了更好的学校,彭彭没有过多犹豫,将目标放在逃离:“我只想考到省外,越远越好”。

但消失多年的父亲突然现身威胁:“你要是跑得远,我就跟你断绝父女关系。”

即便父亲常年缺位,她依旧害怕因此失去爸爸。妥协后,选择了省内其他城市的一所师范学校,学费便宜,还能离家远一点。

县城的信息并不通畅,热门专业无非是律师、老师、医生一类的,好就业,有前景。可在彭彭眼里,选择这些专业,就是选择在设定好的套子里过完一生,未来一览无余。

她已经在这样的套子里活了18年,如今只想逃离这个套子、这座县城和身边的一切。

看到法语专业时,她有些兴奋。

那时的她,并不清楚学法语通向怎样的未来,简单地将法语、法国和时尚划了等号。

“时尚”在县城里,是个过于抽象的概念,但对彭彭而言,意义非凡。

在灰色的童年里,时尚的奶奶是能带给她彩色的人。奶奶平时很爱美,喜欢打扮,总能在早市摊子上一堆三五十的衣服里,挑到她眼里最好看的一件。

彭彭在奶奶的影响下,在不用穿校服的周末,开始花心思搭配衣服,那是她唯一的情绪出口。

彭彭和奶奶

高中时,她翻看同桌的时尚杂志,发现她在这所城市里显得异类的审美,竟和时尚杂志里的风格如此类似。

她以为,法语专业是那根连通的纽带。

于是,“县城做题家”“小镇青年”“文科生”“家境清贫”集齐所有buff的彭彭,在志愿填报时,选择了张雪峰的口中,最错误的那个——法语。

大学给了她当头一棒,真正的法语专业与她的设想毫无关系,甚至枯燥无聊。

专业课程主要围绕学习语言、翻译等方面展开,考试、考级是家常便饭。放假时,其他专业的学生有出游玩乐的时间,法语生彭彭还需要像高中时一样,带着无数作业回家。

同专业里,许多同学都和她一样,被天真“骗”了进来。有的人以为要学法国美食,有的人以为会学法国电影,在闭塞的环境里,懵懂毕业的高中生们,没有太多途径设计规划自己的未来,于是孤注一掷地将法语与有法国特质的某类事物划等号,锚定法语专业。

在当时,大多数人并不清楚,这个专业对口职业相对单一,多是翻译、作家和法语老师。实际上,除了这些岗位,语言还可以作为工具,同样能将人送向更广阔的平台。只是在县城里,几乎没有出现过这样的范本人生。

心灰意冷的彭彭,一度产生了不如早早去超市、服装店打工赚钱的念头。

老师察觉到她的变化,告诉她:“你拿现在学专业的时间去打工不划算,学习的回报会比现在叠衣服要多得多,就算是去非洲,刚毕业就能拿1万多的月薪。”

那时,彭彭已经显示出语言天赋,成绩常常是班级前三,说法语没有口音,拿奖学金如探囊取物。

大学时的彭彭

可她热衷的依旧是时尚。上大学后,彭彭有了第一部智能手机,她坚持每天至少看50个时尚类的公众号,不断积累整合行业信息。

得益于这样的习惯,在大二时,她偶然发现“全国买手大赛”在招募,获胜者有机会去意大利的传奇买手店参观。

比赛规则也不复杂,主办方会给每位参赛者发一个购物卡,里面有几千块钱,可以根据自己的审美买衣服来搭配。 “买手大赛“实际上是一场审美的较量。

她毫不犹豫写了一篇自己对时尚看法的文稿,并配上两套自己搭配的服装照片,投入了征集邮箱。

38000人海选,彭彭最终取得第三名的成绩。主办方会承包选手的机票和住宿费用,彭彭有了第一次走出县城去上海的机会。

“人好多,上海好大”,彭彭落地上海后,需要花4个小时从浦东机场到松江大学城,“我可以一秒钟淹没在人海里,没人认识我”,相比满是熟人的小县城,对彭彭而言,这是一种自由。

可比起这些,她更震惊于认知的差距。

高考选专业时,她吃了信息差的亏。买手大赛让她第二次清醒意识到,有些人早就利用更多的信息,站上更高的平台。

夺冠的女孩,本就是一位博主,投票时自带粉丝力量的加持。而彭彭只会转发到班级群、朋友圈。

“上海和老家是两个世界,认知的差异太大了,我当时决定,以后无论如何都要去上海工作,一定要去。”

这次比赛给了她信心,当年被姑姑拦截的梦想,又一次冒了出来:“我要去留学。”

很快,她选定“奢侈品管理”专业,一门结合商科和艺术的综合学科,可以通过申请的方式出国读研,彭彭将它视作进入时尚行业的契机。

她清楚家里无人支持,姑姑不会借给她钱,父亲更会出面阻拦,她索性没通知任何人,只告诉了奶奶。从未在家里发表过意见的奶奶,掏出了10万块,说:“这是你的嫁妆钱,无论你拿去结婚还是读书,都随你。”

这笔钱还不够,彭彭和朋友闲聊时,提到了当下的费用难题。

那个朋友是她高中毕业时认识的姐姐。两人在暑假拼车的时候相识,后来,对方多次邀请她到家里做客,就算彭彭到异地上大学,姐姐还是关心她的学习和生活,知道她在学习上的努力,在买手大赛展露的天赋以及这些年努力走出去的不易。

说者无意,听者有心。彭彭大二的时候和姐姐提过想留学,直到大四时,姐姐主动联系彭彭,愿意借给她30万。

姐姐并非出身富裕,她是老家村里唯一的大学生,后来做过白领,靠自己开了家小公司。在彭彭身上,她或许看到了曾经的自己,一个努力的姑娘想要靠自己翻盘。

千言万语汇成一句话:“像你这样的人,不该被埋没在小县城里。”

申请学校还需要准备艺术作品集、介绍信、语言证明等文件。

推荐信由法国领事馆提供。大学时,彭彭在在法国领事馆做了很多志愿者的工作,对方乐于帮助这个想走出去的小姑娘。

然后是语言。县城学的哑巴英语,让彭彭考了两次雅思只拿到6.5的成绩。时间紧迫,她没有更多备考时间,因此错失了以更高的成绩申请更好的学校的机会。

最难的是艺术作品集。许多人都在用大学4年学习的专业知识,填充作品集,而彭彭大二第一次去上海,大三下定决定跨专业出国,还要兼顾大学的绩点、实习。真正留给她的时间只有10个月。

她在北京找了一家学习机构,在10个月里,她每个月都在两地之间奔波,有时遇上假期买票高峰期,她需要在火车上站一夜到北京。那是她第一次正式学习艺术创作,很多学院派的方法和理论她都是一边学一边做。

彭彭在北京做作品集

尽管过程坎坷,她还是用一年补齐作品集,拿到了剑桥、谢菲尔德等大学的offer,但苦于预算有限,她必须选择一个生活成本更低的城市。2018年,彭彭本科毕业,万事俱备,当即坐上了前往英国伯明翰的飞机。

彭彭出国那天的飞机

她孤身一人漂洋过海,终于逃离了充满束缚的老家,投身到更广阔的世界里去看看。但很快,又一盆冷水浇下来。

彭彭似乎又选错了。

修正人生

某种程度上,张雪峰说得没错,无人兜底的情况下,小众专业是一条太难走的路。

抵达英国后,彭彭发现,现实和她想象的有些差距。

“奢侈品管理”在那所学校里更偏重于商科,而对于彭彭更想感兴趣的时尚品牌文化部分很少涉及。

彭彭还在适应新学科的时候,发现周围的同学们都有着清晰的未来。有人工作了很多年,只是来升级一下学历;有的是富二代,家里真的有企业要管;还有的是为了转行,为了做买手而准备。

彭彭意识到,她拼尽全力或许也只能到达同学们都起点,在这个专业里,“小镇做题家”的身份不再好用了。于她而言,这些知识都像是纸上谈兵。

她必须为自己的选择买单,既然已经出了国,奖学金也有几万人民币,何不投资自己?她开始利用现有资源,将人生修正到她想走的轨道中。

留学的两年里,她几乎走遍欧洲,利用奖学金去巴黎看了埃菲尔铁塔,去各个有特色的服装小店,观察衣服的缝制走线、款式,和老板们聊品牌背后的故事、某一季度的潮流走向,借此彭彭学到了课本以外的知识,也更深入地了解真实的行业内容。为了省钱,她的出行都选择廉价航班。同学吃一顿饭花25磅(约250元人民币),她花同样的钱能飞到米兰。

除了时尚,她去逛美术馆、博物馆、展览,了解文化、历史、建筑。抓紧欧盟国家对学生的优惠政策,用低价开拓了眼界。

彭彭去看展

毕业时,班里50多个人,只有彭彭和另外两个来自马来西亚、印度的同学拿到了特优的成绩。

彭彭有想留在英国的打算,但当时正值英国脱欧,对留学生的政策改动很大,她无法用外国人的身份找到一个梦想的实习工作。

2020年,彭彭研究生毕业,落地上海,4年前,她在比赛时许下心愿,如今为还愿而来。

没有托底的普通人,哪怕是留学归来,进入时尚领域,还是一路坎坷。

彭彭的回国后第一份工作是杂志编辑实习生。她拿着日薪150元的工资,住在浦东的群租隔断房里。

有次回家,房门被执法人员拆卸,厨房也被砸了,那天夜里,她担心被趁火打劫,又或者是遭遇侵犯,却又没钱去别的地方。

但这些糟糕不足以击退彭彭,“我知道上海的时尚艺术是全国发展最好的,必须留在这里,困难只是暂时的”,那一晚,她躺在没有门的卧室里睡去。

彭彭当时住的群租房被砸

狼狈的一夜过去,天一亮,她又穿着体面,打扮精致,像之前的每一天一样,穿梭在上海的洋房和高档写字楼之间,去赚150块的实习日薪。

彭彭在职场展现出有主见、有学识、很前卫的一面,自然而然地和行业里的同事打成一片。

工作了6个月之后,彭彭发现,这里的岗位天花板太低,觉得工作内容和自己的能力不是很匹配,她决定跳槽,寻找更多安身立命的机会。

这一次,彭彭的目标很明确,要找一份在职场里发挥主观能动性的工作,并且学到一些可迁移的技能。

在新工作面试时,她不遗余力展现学习能力和眼界。前几轮面试总能轻松通过。如果实在不会,还可以在面试官提出要求后现学现用。

她后来入职的工作,最后一轮面试时,要求她提交两套服装搭配的照片。没有经验,她依旧坚定向面试官争取:多给我一天时间,我会做出来。

她拉来学妹做模特,拍了一组自己敲定主题的照片。而在那之前,她甚至不知道相机如何使用,是找到朋友现借现学的。

于是,她成功跳槽到第二份工作,进入一位博主的个人工作室。

彭彭找学妹拍的应聘照片

工作后,她延续了不懂就自学的习惯,后来,她成了六边形战士,拍摄、写脚本、做图等工作都不在话下。

她的眼界再一次借由工作拓宽。

她在策划、拍摄的过程中,亲手摸到越来越多价值不菲的珠宝腕表皮包,深入了解奢侈品背后的故事,不断提升审美。工作中,她采访谷爱凌、齐溪等各行业顶流,从和她们的对话中,学到了如何保持好奇心和高精力;跟着老板参加名流聚会,观察那些奢饰品品牌的高层、艺术家如何说话做事。

那时她已经月入两三万,房子从群租房换到一间独立的loft。

彭彭出后来租的房子

彭彭把上学时的欠款还清了,老板开了新的公司,邀请她做艺术总监。

生活的重担已经消失,每一年,彭彭都带着奶奶去旅行,知道奶奶爱美,就不间断地给奶奶买耳环、衣服。她已经靠自己做到了看埃菲尔铁塔和去上海工作的梦,也有能力不再回到充斥着童年噩梦的县城里。

奶奶穿着彭彭买的衣服

但彭彭始终觉得眼前的一切有些虚幻。

在名利场越久,越见识到钱和权带来的美妙体验和代价,彭彭内心的一个心结就越紧。

她决定停下来,解开那个结。

我是谁?

和很多到一线城市漂着的小镇做题家一样,彭彭在上海的那几年,始终感受到一种割裂感。

她最初在上海工作时,就清楚自己和江浙沪同事的不同。

虽然大家平时都谈论着同样的话题,但他们有上海本地家庭的托底,出来工作不过是找一个班上。她知道,一切困难都是暂时的,如果通过努力,摆脱经济困难和原生家庭的情感拉扯,她与同事们无异。

几年后,她也做到了。

可当她工作时间越久,越多问题也就浮出水面。

在工作中,她需要用精美的文案,营销精致利己的消费主义:“独立女性想要拥有美好的生活需要买……”

可是,美好生活背后却很残酷。作为广告的生产制作源头,她和她的同事们通过营销“成功学”“优绩主义”,来洗脑别人。自己却既没有拥有美好生活,也并不认同传播的所有内容。

比如护肤品的7天淡斑,大家都知道是假的,但必须这么写。比如,那些针对中产女性的奢侈品营销,甲方永远要求她们重复那几个营销点,并且限制到模特必须穿什么衣服摆什么姿势,几乎不给创新的空间。

一切荒谬而割裂,不断拉扯着彭彭。那还要遵守这样的游戏规则吗?

在成为六边形战士后,彭彭的工作内容似乎也停滞了,整日被琐碎缠身,才20出头的年纪,只能吃着职场大饼,被老板压榨,为他的公司做嫁衣。

“被扫地出门后,我是谁?”

她这几年出席大大小小的名流聚会,也多是以观察者的身份,很多人说着彭彭听不懂的上海话,她仿佛悬浮在名利场的上空,隐形,神游。

彭彭工作期间看展

只有躺在出租屋的床上时,她才觉得这是属于她的空间。

“工作已经不能再给我价值感了”,于是,彭彭决定跳出这个看似光鲜亮丽的圈子,寻找下一个出口。

曾经被搁置的梦想,又一次被她拾起。她想找到更好的工作,攒一笔钱去申请留学,这次,她要学习纯粹的艺术。

为了找到资源更好、薪资更高的工作,她将目光瞄准大公司,但朋友劝她说大公司不适合她,没有自由创作的氛围,还是根据客户需求,拿钱办事。

彭彭不这样觉得,在任何平台上,她都能吸收到利于成长的东西,充分利用自己拥有的资源,是她一直以来赖以生存的技能。

但后来,她发现想去的广告、艺术公司,只想招有行业垂直经验的人,而不是像她这种什么都会一点的“全才”。而彭彭收到的offer,给出的薪资条件无法支撑完成她攒钱留学的计划。

职场碰壁也无大碍,之前再艰难的路都走过了,这次,她相信一定能继续走下去,所以,就算没攒到钱,彭彭还是申请了法国的艺术学校。

没过多久,政策上发生变动,那间学校的录取率变得比耶鲁更低,几乎完全将外国学生拒之门外……

申请学校变得艰难无比,这让她终于对权威价值体系祛魅。“导师可能不到10秒就浏览了我做了一年的作品,然后就否定我,那我到底是谁,我想做的到底是什么?”

彭彭还是喜欢艺术,但不再喜欢艺术圈的游戏规则。

她不想再把自己的人生,交给评审团那短短10秒钟的筛选里。她的人生,应该自己做主。

去年10月份,她放弃申请学校,从上海回到家乡。

她决定不再迎合任何人的标准,在创作中找到属于自己的生活锚点。

她开始在小红书上分享这几年的经历与感悟,大批县城女孩涌入她的评论区。

不要困在过去

日语、德语、俄语、传媒、高级翻译、美术、艺术史……

很多县城女孩在评论区晒出自己的专业,这条路走下来,无一例外都很曲折,但一个高频词出现在她们的故事里——不后悔。

彭彭也一样,她说,是法语,给了当年17岁从没出过县城的她,一个更大的世界。

彭彭辞职后,旅行了一段时间,在老家的同学们都说很羡慕她的勇气与自由,能在工作日的时候出现在户外。他们大多做了像老师一样安稳的工作,在老家买房、买车、结婚。

大学时,懵懂进入法语系的同学,已经凭借这个如今看起小众而没前途的专业,拥有了还不错的人生。有人前往非洲,年薪二十万;有人将法语视为工具,在法国申请到自己真正感兴趣的专业,此后便留在了法国。

他们得知彭彭在做女性社群、辞职搞艺术,帮很多女性走出困境也会感叹,自己的工作不如彭彭有意义。

当你站在桥上看风景,看风景人也在楼上看你。

如今28岁的彭彭偶尔也会设想:“比如我更现实一些,不追求艺术,是不是比现在更有钱?更安稳?”

那些念头只是一闪而过,比起安稳,她更喜欢现在的人生。她的朋友们也是一样。

做一个公务员和做一个自由职业,很难说哪种人生是成功的,因为怎么选都会后悔。

虽然设想过更好的生活,但彭彭并不后悔从高考志愿起,每一个看似不理智的选择。

“我不会责怪当初的自己,当时的我就是只有那么多资源,那是我能顺着心意走的最笔直的一条路了。”

曾经资助过她的姐姐也没后悔过。她见证了彭彭莽撞地出走和归来,看她在上海沉浮,又回到这个小镇。

姐姐不懂什么是“女性社群”,当年借钱时也没想过彭彭学艺术是否能带来投资回报。

现在,彭彭早已还完了那笔钱,而姐姐对她的关心依旧不涉及未来,只关乎当下:是否身体健康,吃得好睡得好吗。

学什么专业,拥有什么样的生活和未来,从始至终,都是彭彭理应独自选择和面对的。

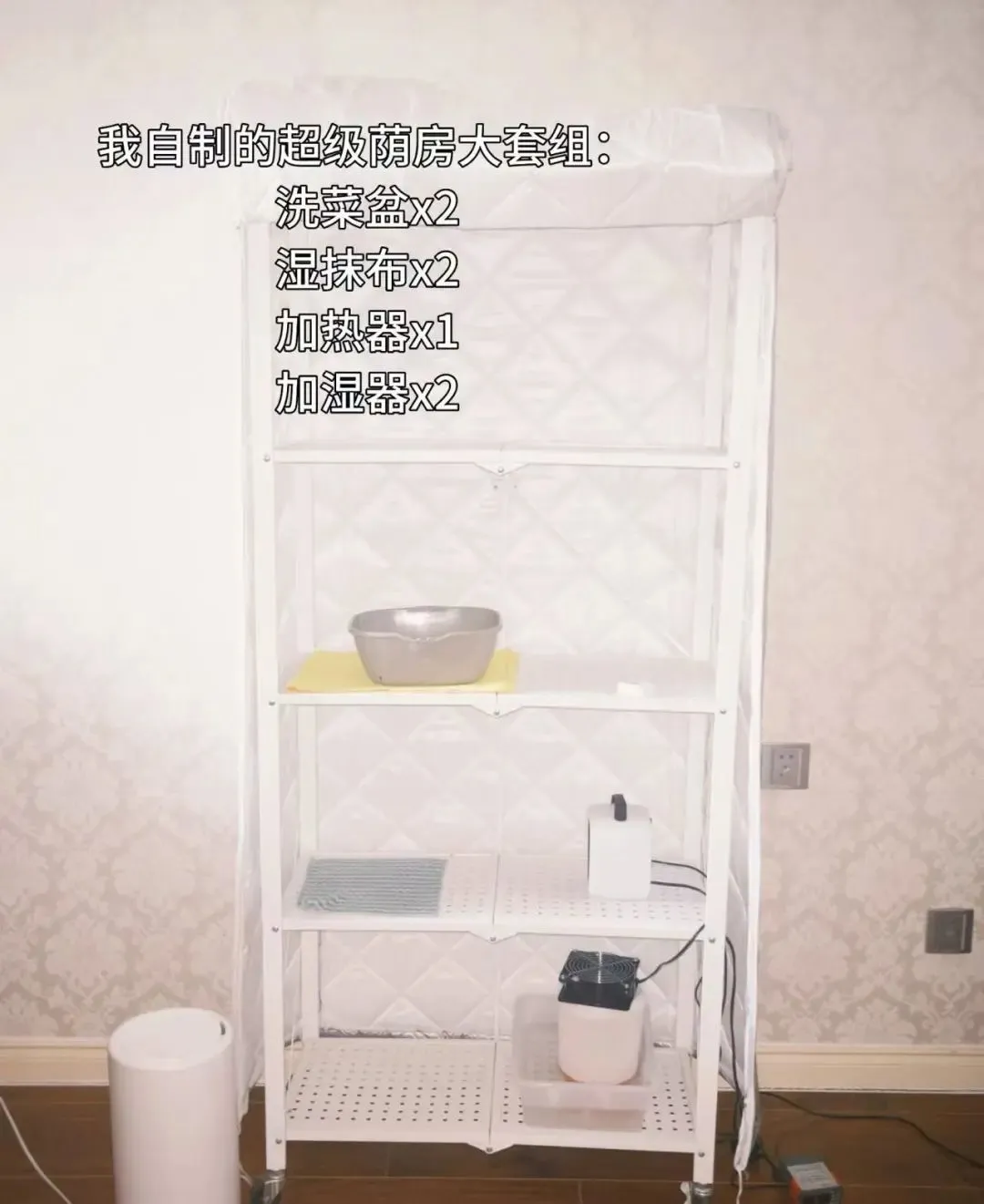

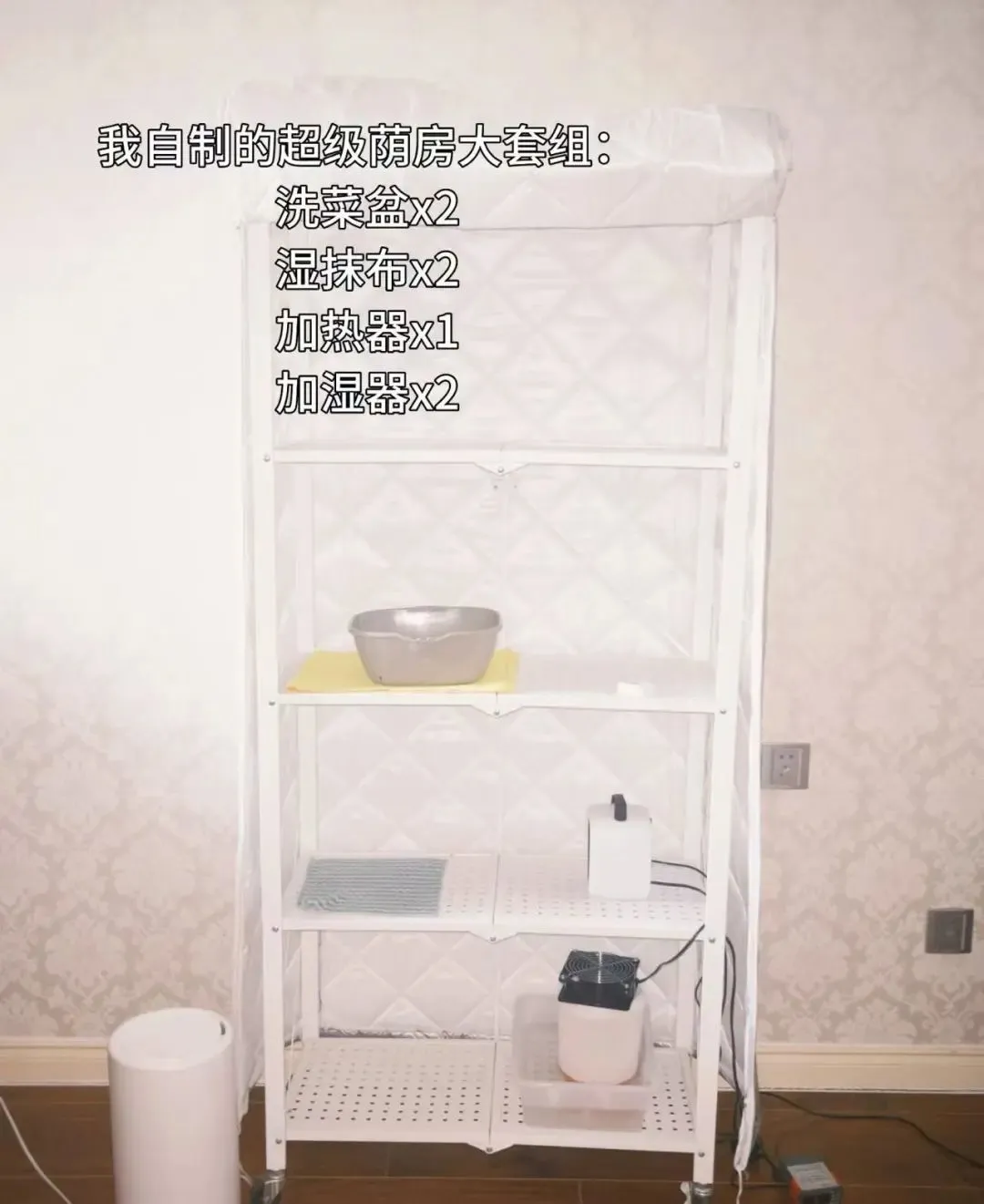

幸运的是,她已经知道自己是谁了。现在,她找到了能表达自己的艺术方式——做大漆,在家还摸索着搭起了一个荫干作品的装置,全心全意将自己的感悟投入到艺术中去。

彭彭自制的荫干装置

也正是因为这些经历,彭彭才能遇到那么多曾经和她一样的女性。很多迷茫的女孩私信求助彭彭:“我其实没有很想做的工作,因为我是家里的第一个重点本科,很多事情也是摸着石头过河。”

她帮女孩们发掘自身优点,列出有可能的就业方向。女孩说平常只追追剧,彭彭结合她英语还不错的优势,推荐她关注一下短剧出海行业,并附加建议,如果不讨厌理科,可以自学一下代码和AI方向的技能。

彭彭为其他女孩解答问题

张雪峰说的那些雷,在和彭彭有着同样经历的年轻人身上,或许不是雷。当她们身处异国他乡,拥有挑战不可能的勇气时,她们已经有能力替换那个既定而糟糕的未来了。

其实,无论是张雪峰的追随者,还是聚集在彭彭身边的女孩,初衷都一样,试图依靠更权威的信息做决定,以换取更好人生的可能。

问题在于,要花费多大的力气才能过上更好的人生,并不是一个只通过选择大学、专业、工作就能解决的问题。

面对此生遇到的困难,是积极解决,还是消极埋怨别人手里的牌比自己好?不被物欲横流的世界带着走偏,始终明白自己所求为何,才不会被社会时钟裹挟着仓促地走完一生。

人生不会因为一个决定就规避所有风险和问题。当做错选择时,如何不困在过去的选择里,利用现有条件勇敢走下去,才是美好人生的终极通关秘诀。

就算没办法做出最优解又如何?彭彭在一篇笔记中这样写道:

我们这样的女孩,或许早就学会把挫折和意外转化为成长的养分,比起规划生活不如接住生活。